Risque & Progrès : Premières lézardes dans la confiance (7/12)

Au 18ème siècle, le Progrès entame son inexorable et triomphante marche en avant mais les premières catastrophes ne vont guère tarder à émailler le mythe. En France, la plus mémorable d’entre elles car la toute première du genre, survient dès septembre 1794 à Paris avec l’explosion de la poudrerie de Grenelle. Et si le Progrès n’était pas la promesse attendue du Risque Zéro ? Poudre, déraillement de train et coup de grisou vont tour à tour alimenter le doute.

Située au cœur d’une zone urbaine (à l’emplacement actuel de la rue Desaix et de la place Dupleix dans le XVème arrondissement), la poudrerie de Grenelle venait d’inaugurer de nouvelles méthodes de production pour augmenter ses capacités de production. En septembre 1794, une violente déflagration retentit. La majeure partie des bâtiments est détruite provoquant plus de 1000 victimes parmi les employés et les riverains. Le lourd bilan de la catastrophe interpelle les pouvoirs publics. Ceux-ci prennent conscience que des activités industrielles peuvent engendrer des risques majeurs pour les populations.

Quelques années plus tard, le décret impérial du 15 octobre 1810 marque le fondement de la réglementation française sur les établissements dangereux. Résultat : le législateur décide d’éloigner les sources de risque industriel du centre des villes. Désormais, les rouages sulfureux du couple progrès-risque sont enclenchés. A chaque nouvel accident, profonde remise en cause et débats passionnés surgissent autour du bien-fondé ou non de telle ou telle avancée.

C’est le cas par exemple du premier accident ferroviaire français qui a lieu le 8 mai 1842 dans la tranchée de Bellevue près de Meudon en région parisienne. Près de 750 voyageurs sont paisiblement à bord du train Paris-Versailles qui les ramène d’un agréable week-end passé au château de Versailles lorsque le convoi de 18 wagons en bois déraille brutalement et déclenche aussitôt un incendie. A cause des portes des compartiments des voitures qui étaient verrouillées depuis l’extérieur pour éviter toute chute intempestive de passager sur les voies, 55 personnes restent coincées dans les débris et succombent carbonisées tandis que plus de 100 autres sont grièvement brûlées.

La chronique de l’époque se fait l’écho d’une émotion considérable dans l’opinion publique d’autant que parmi les victimes, figure le célèbre explorateur et découvreur de la Terre Adélie, Jules Dumont d’Urville qui périt lui aussi avec toute sa famille. Bientôt les diatribes fusent dans la presse et la méfiance est de mise à l’égard de la locomotive à tel point que d’aucuns envisagent même l’arrêt définitif du chemin de fer, jugé trop dangereux et peu fiable. De la catastrophe du Paris-Versailles, une leçon est en tout cas tirée par les autorités : les portes des wagons cessent d’être fermées depuis l’extérieur.

L’ambivalence progrès-risque grandit : la catastrophe de Courrières

Dans la relation ambivalente entre progrès et risque, l’industrie minière est celle qui va le plus incarner la « mort industrielle » au 19ème puis au 20ème siècle. Colonne vertébrale de la révolution industrielle en Europe, les mines de charbon vont essuyer de terribles catastrophes un peu partout. L’une d’entre elles a particulièrement marqué les esprits en France. Il s’agit de celle qui frappe la mine de Courrières dans le Nord de la France où travaillent près de 1500 mineurs. Le 10 mars 1906, un incendie éclate dans une veine carbonifère. Soucieuse de ne pas interrompre l’extraction de la houille et perturber la production, la direction de l’exploitation minière refuse d’inonder la galerie incriminée pour stopper le feu. Elle se contente simplement de faire murer le boyau qui pose problème.

Coup de grisou à Courrières et plus de 1000 mineurs morts

Seulement dans la nuit, une poche de gaz s’est accumulée. Un foudroyant coup de grisou ravage les 110 km de galeries, tuant 1099 ouvriers sur le coup parmi lesquels des enfants. Sept jours plus tard, le fraîchement nommé ministre de l’Intérieur, Georges Clémenceau ordonne de saisir le registre sur lequel peu de temps avant la catastrophe, des délégués mineurs avaient pourtant signalé à la direction le non-respect des règles de sécurité ainsi que la forte présence de grisou. Objectif du ministre : hâter au plus vite l’officialisation de la thèse de l’accident imprévisible. Les ingénieurs de la mine cessent d’ailleurs les opérations de sauvetage afin de préparer le redémarrage de l’extraction du charbon.

L’indignation parmi les mineurs et les familles est alors exacerbée. Une grève générale se répand aussitôt sur tout le bassin minier. La fureur atteint son comble quand le 30 mars, 13 rescapés parviennent à rejoindre la surface après s’être nourris des cadavres de chevaux et avoir bu leur urine. Peu de temps après, un quatorzième mineur réapparaît à son tour puis des chevaux sont retrouvés vivants. Ce coup de théâtre met en lumière l’attitude criminelle de la compagnie qui avait interrompu rapidement les secours pour aussitôt relancer la production. La violence monte d’un cran et les ouvriers saccagent l’usine.

En réponse à la contestation, Clémenceau décrète l’état de siège. Il expédie dans la foulée 25000 soldats pour restaurer l’ordre. L’armée procède à des arrestations. Le conflit s’embourbe dans une impasse et les mineurs reprennent le travail début mai avec une substantielle augmentation à la clé. De son côté, l’enquête des autorités exempt l’entreprise de toute responsabilité bien que l’accident de Courrières accélère tout de même la mise en place des textes officiels relatifs à la protection et à la sécurité des employés dans les installations industrielles. C’est également depuis cette catastrophe que les lampes à feu sont bannies dans les tunnels miniers. Mais l’ambivalence est désormais larvée. Tout Progrès serait-il donc conditionné à un tribut qui s’appellerait Risque ?

Le doute s’instille mais le Progrès continue

L’idée que l’activité humaine génère inéluctablement des risques et qu’une minorité est prête à tout pourvu que le Progrès ne s’interrompe pas, commence à faire son chemin dans les mentalités. Il suffit qu’une nouvelle catastrophe éclate pour que ressurgissent les indignations et se raidissent les oppositions. Néanmoins, la croyance dans le Progrès se maintient tant bien que mal car ce dernier apporte toujours son lot d’avancées et de bénéfices en compensation.

L’activité industrielle crée des emplois et permet à des familles entières de vivre plus décemment. Grâce à l’industrie chimique, la médecine est désormais capable de fournir de nouveaux médicaments et d’augmenter l’efficacité des soins. Grâce à l’énergie du charbon puis du pétrole, aux usines et aux transports, les échanges commerciaux peuvent se développer et les retombées techniques et économiques améliorer le quotidien de milliers de travailleurs. En dépit des aléas parfois meurtriers qui persistent, le solde de la balance du Progrès continue d’être globalement perçu de manière excédentaire.

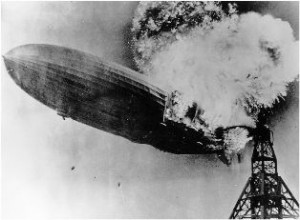

Et si d’aventure, une technologie de pointe s’avère trop périlleuse et incertaine, il est encore temps d’effectuer machine arrière. Ainsi, l’accident marquant du dirigeable Hindenburg qui prit feu à son arrivée près de New York le 6 mai 1937 et tua 37 passagers sous l’œil des caméras de télévision de l’époque, entérina la fin définitive de l’exploitation des ballons comme moyen de transport civil. La première moitié du 20ème siècle vit encore avec l’espoir chevillé au corps que le Progrès et la Science incarnent à eux deux, la seule planche de salut même si la notion de risque lui est de plus en plus intrinsèquement accolé.

Un espoir d’autant plus vif que parallèlement, la conjoncture sociale évolue aussi. On l’a vu avec les exemples de la poudrière de Grenelle, du train Paris-Versailles ou de la mine de Courrières. Les catastrophes sont souvent l’occasion d’une remise à plat de la législation qui encadre les activités humaines et la création de nouveaux textes plus restrictifs vis-à-vis des risques potentiels.

L’Etat providence est tenu de répondre aux aspirations de la société tout en lui promettant sécurité, bien-être et solutions. C’est à lui que revient la prise en charge du risque et la préservation de l’intégrité de la société. En France, cela se traduit par les premières mesures de protection sociale comme l’apparition des congés payés en 1936 ou celles qui vont rythmer la période des Trente Glorieuses après la Seconde Guerre Mondiale comme l’instauration de régimes de retraite collectifs et de protection sociale. La réglementation industrielle épouse la même courbe inflationniste. Le mythe de l’Etat protecteur incarne le garant inébranlable des excès potentiels d’une industrialisation forcenée. A suivre …