Peurs en stock sur société vulnérable : Peut-on s’en extraire ?

A l’instar du célébrissime avertissement ferroviaire, « un train peut en cacher un autre », l’écho de la peur ne cesse de rebondir inextinguiblement à mesure des unes médiatiques qui défilent. Aucun domaine d’activité n’est épargné. Aucun acteur n’est immunisé surtout s’il est en plus industriel, plutôt fortuné et influent. La roue tourne régulièrement et frappe à tort ou à raison mais toujours en distillant une saveur anxiogène qui n’est pas le meilleur antidote pour rasséréner les esprits et avoir des débats constructifs.

Deux exemples piochés au hasard de l’actualité récente sont encore venus alimenter le long fleuve si peu tranquille des peurs sociétales. Ainsi, en plein salon de l’Agriculture en février 2011, Le Livre Noir de l’agriculture part en guerre contre les cultures intensives. Cette semaine, c’est Le Nouvel Observateur qui tire la sonnette d’alarme en s’inquiétant du contenu « empoisonné » de nos assiettes. Sans nier l’existence d’évidents problèmes, pourquoi sombre-t-on pourtant autant aux sirènes alarmistes qui finissent par dépeindre la société comme un champ de mines létal ? Le Blog du Communicant 2.0 tente de livrer quelques petites réflexions.

En France, l’affaire du sang contaminé a incontestablement jeté les fondements de l’équation délétère qui désormais gouverne les rouages de tout sujet sensible émergeant dans la société française. Son onde de choc s’est amplifiée de nouveau avec les révélations en cascade autour du Mediator et des victimes que le médicament est fortement soupçonné d’avoir tuées. Néanmoins, il n’y a pas que le secteur de la santé publique à être infecté par les dossiers anxiolytiques. Quasiment aucune activité humaine n’échappe à la suspicion.

Si cette suspicion est si prégnante, c’est parce qu’elle coïncide avec l’effritement généralisé et concomitant de deux mythes fondateurs profondément ancrés dans l’inconscient collectif hexagonal : d’une part, l’alliance supposée infaillible de la Science, du Progrès et de l’Industrie et d’autre part la toute puissance protectrice de l’Etat providence national. Autour de cet émiettement progressif mais continu de ces deux piliers se cristallise aujourd’hui la résurgence des phénomènes de peurs en tout genre. Des peurs qui inhibent les esprits et qui constituent des ferments de crise particulièrement prolifiques. Le délabrement de ces mythes structurants explique pourquoi maintenant la peur est une composante incontournable. Pourquoi en est-on arrivé là et quels sont les ressorts de ces peurs multiples ?

Flash-back au Temps des Lumières

Né avec le courant philosophique des Lumières et l’épisode calamiteux du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 évoqués dans ce blog, le nouvel horizon radieux de la Science et du Progrès n’avait jusqu’alors jamais eu de cesse de promettre l’avènement d’un monde idéal et débarrassé de son obscurantisme atavique. Enfin délivré de la tutelle divine, l’Homme devenait l’ordonnateur du monde.

Il acquérait la connaissance et la maîtrise des instruments pour forger pas à pas son bonheur et sa prospérité sur la planète. En d’autres termes, c’était l’assurance inoxydable de disposer du jardin d’Eden pendant son existence terrestre et non plus d’espérer un hypothétique Paradis où seule l’âme humaine pouvait avoir accès, et encore, sous réserve de remplir certaines conditions durant la vie charnelle.

Et si jamais des dérives venaient à se produire, l’Etat intervenait alors pour corriger et restaurer la cohésion sociale, prendre en charge l’éradication des risques ou plus radicalement assurer le relais en cas de défaillance avérée et persistante. Du XVIIIème siècle jusqu’à la fin des Trente Glorieuses du XXème siècle, cette double utopie a puissamment irrigué les espoirs et les exigences des sociétés européennes dans leur ensemble et plus particulièrement en France. Or, l’utopie fascinante et réconfortante s’est muée lentement mais sûrement en une dystopie répugnante et menaçante, vecteur de risques et de doutes nouveaux que l’affaire symptomatique du sang contaminé a brutalement projeté sur le devant de la scène

Même pas peur !

La prière comme protection

L’Homme a certes toujours vécu sous le joug de peurs existentielles récurrentes d’autant que la consistance même de sa vie a longtemps été réduite à bien peu de choses. Sans cesse menacé par des épidémies et des famines ravageuses, des catastrophes naturelles insurmontables ou des guerres sanglantes, l’être humain traversait son existence en se percevant très vite comme un macchabée en devenir à plus ou moins brève échéance. Si l’on mourait plus au Moyen-âge, on désespérait en revanche nettement moins qu’aujourd’hui !

Pour tenter de conjurer cette fragilité existentielle plutôt angoissante, l’Homme s’est longtemps réfugié à l’abri d’une dualité simple dans son rapport à l’univers, celle d’une humanité pécheresse soumise à la colère divine. Conséquence : s’il ne commettait aucune transgression à l’égard de la volonté divine, il n’était accablé d’aucun châtiment en retour. S’il restait en vie, c’est que les prières étaient efficaces. S’il mourait, c’est que l’heure du Jugement dernier avait sonné. Quelle que soit la civilisation ou l’époque considérées en Europe, ce schéma dual a invariablement persisté à travers les siècles.

L’existence sur Terre n’était qu’une passerelle temporaire vers un au-delà meilleur et radieux. Une vie honnêtement menée dans le respect des dogmes religieux édictés était gage d’un passe-droit quasi garanti pour accéder au Paradis et au repos éternel de l’âme. Inversement, une vie dépravée ou hors des chemins balisés par l’Eglise expédiait illico l’individu à la damnation et aux Enfers. De fait, la notion de libre arbitre était totalement absente. La continuation de la vie terrestre ou l’intervention de la mort étaient uniquement une manifestation du Tout-Puissant, une fatalité incompressible contre laquelle l’Homme ne pouvait strictement rien si ce n’est se plier humblement à ses desseins.

D’une sacralisation à l’autre

En s’affranchissant progressivement du Dieu horloger, en reniant et rognant petit à petit les prérogatives du grand mécanicien de l’univers, l’Homme s’est accordé les clés de sa propre destinée. Pour cela, il a parié avec enthousiasme et conviction que la Science et le Progrès allaient lui procurer le Bonheur sur Terre. La Raison devient donc la nouvelle icône sacralisée des sociétés européennes par laquelle tout est maintenant possible. La Technique devient le pivot incontournable qui permet d’atteindre l’objectif promis.

Force est de reconnaître que dans tous les domaines d’activité, les avancées vont être fulgurantes et significatives lors des trois derniers siècles. Jamais dans l’histoire de l’humanité, l’Homme n’aura en effet accompli de tels bonds scientifiques et technologiques sur des laps de temps de moins en moins espacés tout en repoussant toujours plus loin les échéances de la mort, en éradiquant des maladies et des famines qui emportaient auparavant des milliers d’individus sans coup férir et en élargissant sans cesse les limites des lois physiques, chimiques, biologiques et génétiques.

Malgré des aléas parfois désastreux et au tribut humain quelquefois conséquent, les sciences, les techniques, les industries, les économies et les sociétés européennes se nourrissent avec délectation à la sève des mentalités rationnelles et industrieuses, loin des pensées archaïques et sectaires qui avaient maintenu le monde dans la caverne de l’ignorance et la geôle de la soumission.

Chacun y trouvait globalement son compte quel que soit son niveau dans l’échelle sociale. Tout simplement parce que l’Etat veille en cas de dérapage. Celui-ci occupe un rôle central essentiel fait de régulation, de cohésion et de protection du corps social. Bien que régulièrement obtenu dans le fracas revendicatif des grèves, le progrès industriel et scientifique s’accompagne quasi systématiquement d’un pendant social et sanitaire qui procure à tous un filet de sécurité individuel et collectif sans cesse élargi. Les premiers systèmes de pensions et de retraites voient le jour au début du XXème siècle. Ils permettent aux classes laborieuses les plus démunies de mener une vie un peu plus décente que celle de leurs ancêtres. Le mieux-être induit par le progrès est donc palpable et concret. Même si tout cela n’a pas été obtenu sans luttes, ni concessions, l’esprit collectif ne retient volontiers que l’aspect positif qui en découle. Le Progrès peut continuer sa marche en avant d’éclaireur optimiste de l’avenir.

Des bugs dans le scénario promis

Seulement, au lieu de tendre en permanence vers cet idéal ultime où l’Homme évoluerait en toute sérénité dans un environnement maîtrisé et sécurisé grâce à l’intervention de la Science et du Progrès, le scénario tant claironné s’est mis sérieusement à hoqueter. Ces cinquante dernières années ont fait tomber des pans entiers du mythe unitaire de la Science et du Progrès. La société estime maintenant que la promesse initiale ressemble de plus en plus à une trahison avérée (ou du moins à une escroquerie décevante pour les plus modérés) de la part des scientifiques et des techniciens qui promettaient pourtant des lendemains chantants à la condition humaine.

En France, l’affaire du sang contaminé a impacté durablement l’ensemble des acteurs du système de santé publique. Le dossier de la vache folle a jeté l’opprobre sur le monde agricole et les autorités. Le scandale de l’amiante a mis à jour le mensonge organisé entre l’Etat et des filières industrielles. Le réchauffement climatique qui bouleverse la météo a suscité la haine croissante des intérêts énergétiques et des transports et la remise en cause du dogme productiviste. L’illusion du Progrès est désormais consumée par une énergie désespérée de peurs en tout genre. L’ère de la « société de la peur » comme l’a décryptée le publicitaire français Christophe Lambert dans son ouvrage du même nom (1), est arrivée et avec elle un cortège d’incertitudes toutes aussi menaçantes les unes que les autres.

Tout va trop vite!

Il y a trente ans à peine, le réseau télématique français plus connu sous le nom de Minitel suscitait l’admiration de tous. Via son téléphone et un petit écran monochrome, chacun pouvait tapoter à l’envi sur son clavier pour vérifier l’état de son compte bancaire, trouver une information administrative en un éclair ou encore converser en direct avec des interlocuteurs à l’autre bout du pays. Ce qui était alors considéré comme un petit bijou technologique dans le domaine des télécommunications et un gain de temps appréciable, est pourtant quelques décennies plus tard relégué au statut d’antiquité antédiluvienne à peine concevable aux yeux des plus jeunes générations.

Aujourd’hui connectées en permanence à Internet, celles-ci téléchargent aussi bien des chansons que des cours scolaires, regardent les derniers films à la mode en temps réel, prennent des nouvelles des copains via la messagerie instantanée et la webcam quand elles ne s’inventent pas carrément une vie virtuelle plus trépidante sur les sites de jeux en ligne.

Cet exemple technologique est symptomatique de la célérité toujours plus grande avec laquelle le monde innove et se développe. La société consomme du progrès comme n’importe quel individu boit son litre et demi d’eau quotidiennement. Les évolutions technologiques empruntent des cycles de plus en plus courts. Un ordinateur mis sur le marché est désormais déjà presque techniquement obsolète six mois plus tard avec l’arrivée de nouveaux processeurs toujours plus puissants. Il y a quinze ans, un téléphone portable était constitué d’un combiné et d’une mallette pesante contenant les batteries et l’antenne. L’ensemble assurait une qualité de communication plus ou moins aléatoire. De nos jours, un portable permet de téléphoner quasiment dans n’importe quel point improbable du globe tout en servant à la fois d’appareil photo, de caméra vidéo, d’agenda électronique, de carte bancaire et même de système de navigation, de carte de transport en commun ou encore de télévision.

La compréhension du monde nous échappe

Cette vitesse fulgurante a un revers : celui de dépasser de plus en plus l’entendement humain. Notre intelligence parvient plus difficilement à capter et soutenir le rythme effréné des progrès sans cesse plus complexes et cent fois décuplés. Du coup, le monde rationnel s’efface subrepticement mais sûrement au profit d’un monde « sorcier » où ce qui échappe à la compréhension rationnelle devient alors quasi suspect (même si aucune preuve tangible ne vient étayer les craintes). Il laisse ainsi la peur sourdre en parallèle.

C’est par exemple le cas des réseaux sans fil accusés d’être potentiellement source de risques pour la santé humaine et en particulier le cerveau. Le sujet n’en finit pas de faire gloser spécialistes de tout poil, associations revendicatrices, journalistes en mal de scoops et consommateurs inquiets des répercussions sur leur organisme. En avril 2007, la très officielle Professional Association of Teachers (une association d’enseignants britanniques) avait par exemple exhorté le secrétaire d’Etat à l’Education, Alan Johnson, de lancer sur le champ une enquête scientifique (2) sur les risques que pouvaient présenter les réseaux Wifi installés dans 80% des écoles secondaires et 50% des écoles primaires du pays.

Dans un article du The Guardian, Graham Phillips, responsable du groupe de pression Powerwatch, va encore plus loin et n’hésite pas à avancer que (3) « nous voyons une augmentation nette des problèmes comportementaux dans les classes. Nous avons besoin de mener des recherches pour savoir si ces réseaux sont la cause ou si cela est dû à d’autres problèmes ». Le progrès est dès lors clairement assimilé à l’émergence de risques incontrôlables.

Peurs judéo-chrétiennes en toile de fond ?

Cette réaction semble caractéristique de la culture européenne si fortement imprégnée par ses peurs ancestrales judéo-chrétiennes et ses mythes. Xavier Guilhou, consultant spécialisé en gestion des risques, la décrit de la manière suivante (4) : « Il est un fait que les Européens sont issus d’une culture de la tragédie depuis Eschyle et que rien ne peut s’entrevoir sans une certaine dramaturgie. L’Europe est un grand opéra shakespearien qui se complaît dans la sublimation de la faute, de la chute, de la rédemption. Elle ne sait pas transcender son histoire sans passer par ce culte émotionnel de la mort et de la peur ». Il poursuit dans son article (5) par une citation éloquente extraite du roman d’André Malraux, La tentation de l’Occident : « L’esprit occidental veut apporter le monde à l’homme, l’esprit oriental propose l’homme en offrande au monde ».

Ce monde qui se dérobe ainsi à la compréhension d’une société occidentale qui pensait le dompter, ce monde qui ne répond plus (ou mal) aux promesses dorées du progrès, ce monde contemporain indéchiffrable a donc pour effet de réactiver des peurs moyenâgeuses. Par son aspect fluctuant et flou, il accrédite que nous sommes à l’aube de temps imminents de menaces où le fil ténu de la condition humaine sera à nouveau à la merci de n’importe quelle épée de Damoclès. Chacun a encore en mémoire la frénésie qui s’est emparée de la société occidentale à l’orée du passage à l’an 2000. Certains initiés prédisaient un gigantesque bug informatique paralysant les ordinateurs du monde entier. D’autres voyaient s’accélérer la concrétisation des visions apocalyptiques de Nostradamus. Chacun sait pourtant ce qu’il est réellement advenu !

Les populations des pays développés pensaient avoir également définitivement vaincu les grandes maladies ancestrales. Or, même les icônes intouchables de la médecine triomphante s’effritent les unes après les autres. Les antibiotiques étaient venus victorieusement à bout des pathologies infectieuses les plus récalcitrantes. Voici désormais que les bactéries mutent et résistent de plus en plus au « miracle antibiotique » (6) comme le qualifient le chercheur en bactériologie Antoine Andremont et l’anthropologue Michel Tibon-Cornillet. Un exemple parmi tant d’autres (7) : le pian, une maladie tropicale notamment à l’origine de la syphilis. Quasiment éradiquée il y a 40 ans grâce un traitement par injection de pénicilline, la bactérie vient de faire une inquiétante et fracassante réapparition en Asie du Sud-est et en Afrique de l’Ouest avec 500 000 cas déclarés.

Pire, les grandes épidémies que l’humanité croyait révolues à tout jamais, reviennent en force sur le devant de la scène. A l’origine de dizaines de millions de morts au Moyen-âge, la peste (8) n’était plus qu’un vilain souvenir. Avec 40 000 cas répertoriés ces quinze dernières années en Afrique, en Asie et en Amérique, l’Organisation Mondiale de la Santé la considère désormais comme une maladie réémergente et particulièrement virulente.

L’avènement d’une Nature sanctifiée et vengeresse

La Nature fait payer une lourde rançon aux hommes qui longtemps se sont crus autorisés à transgresser

Face aux risques rémanents et aux manipulations déviantes qui essaiment dans tous les domaines où l’homme intervient, les sensibilités de la société sont font de plus en plus exacerbées et apeurées. Alors que paradoxalement jamais autant de sécurité n’a été appliquée dans les sociétés occidentales, la peur gagne du terrain en dépit de tout. Devant l’échec patent des promesses fallacieuses du Progrès incapables de transformer le monde en cet Eden tant rêvé et sublimé par les Lumières, une crise existentielle et morale s’est installée dans la durée. La confiance sociale s’est renversée au point même de se réfugier dans une autre forme de sanctification : celle de la Nature vengeresse parce qu’injustement foulée et piétinée par les activités humaines des siècles derniers.

Autant pendant longtemps, l’homme a endossé le rôle de jardinier en chef de la Terre se chargeant de la domestiquer, de la faire fructifier et d’en assurer la biodiversité. Autant avec l’explosion exponentielle des rendements agricoles et industriels pour faire face à la démographie et aux besoins des villes sans cesse galopants, l’homme s’est mué en un colon dominateur exploitant les ressources naturelles avec impéritie et sans vergogne, au mépris même des essentiels équilibres écologiques et biologiques. Automatisée, industrialisée et manipulée, la Nature est devenue un être fragile et vulnérable où deux lectures s’affrontent. La première plus « matérialiste » qui a prévalu jusqu’à maintenant dans les sociétés occidentales, est celle où Dieu dit à l’Homme : « Remplissez la Terre et dominez la ». La Nature n’existe que pour satisfaire l’obéissance aux Commandements de Dieu. L’Homme y est prééminent sur tous les autres êtres vivants.

En revanche, une seconde lecture plus « animiste » revient désormais en force et voit plutôt le texte biblique comme une incitation de Dieu à vivre en harmonie avec la Terre. A mesure que la société technique du tout progrès a généré dans son sillage défaillances et désillusions, émerge désormais cette conception forte d’une Nature originelle qui se venge des abus et du dévoiement irrespectueux dont elle est victime. La société occidentale est clairement entrée de plain pied dans une crise de la prospective. Le Progrès, mythe fondateur de la modernité, doit désormais tomber le masque à la lumière des « dégâts » qu’il a provoqués sur la Nature en menaçant l’eau, l’air, la planète et du même coup, l’homme qui y vit tout comme sa descendance à venir.

Confrontée au grand désordre écologique et biologique, la Nature se révolte et fait payer une lourde rançon aux hommes qui longtemps se sont crus autorisés à transgresser les lois immuables au prétexte que rien ne devait entraver la marche triomphante du Progrès. Dans son outrecuidance aveugle, l’Homme voulait se libérer des chaînes d’un Dieu irascible et omnipotent. C’est sa mère nourricière, la Nature elle-même, qui désormais lui rappelle vigoureusement sa fragile condition d’humain mortel et sa finitude intrinsèque. Aujourd’hui, face à la vacuité existentielle et morale dont a finalement accouché le Progrès, la Nature est devenue le nouveau mythe. Devant l’inacceptable ou l’inexplicable, ce mythe novateur fournit en effet une cohérence explicative à l’instar des ancêtres qui craignaient l’ire divine.

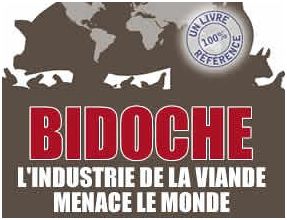

A-t-on joué à l’apprenti sorcier ?

Si les vaches sont devenues folles, c’est à cause de l’Homme qui a bafoué les lois originelles. Il a transformé un placide ruminant en un carnivore bovin ingurgitant des farines à base d’ossements animaux. Longtemps synonyme de vigueur et de virilité grâce à ses protéines, la viande bovine est maintenant perçue comme source potentielle de contagion fatale. Tapi quelque part dans le steak de bœuf, un mal invisible rôde. Par le biais d’une entité infinitésimale appelée prion, il est capable de frapper mortellement sans prévenir et sans que l’homme ne sache comment s’en prémunir.

Le violent retour de bâton de la Nature est à la hauteur des croyances d’airain que l’Homme s’était forgées avec le Progrès. Cette Nature de nouveau redoutée par l’Homme est à son tour génératrice de peurs. L’humanité est maintenant « en danger de progrès » (9) pour reprendre l’oxymore provocateur que le journaliste scientifique François de Closets attribua comme titre de son premier essai en 1978. Plus de trente plus tard, le même journaliste revient sur sa trouvaille linguistique. Pour lui, l’évidence est là (10) : « Nous découvrons aujourd’hui que le progrès, quelques prodiges qu’il accomplisse, n’est pas une fin en soi. Il n’a de sens qu’en fonction de l’homme, des services qu’il peut lui rendre (…) D’où le sentiment général d’un processus irrésistible et dépourvu de toute finalité que traduit la fameuse formule « c’est le progrès ! », hier triomphante, aujourd’hui résignée (…) Inventer l’humanisme des temps nouveaux, celui qui fera des percées annoncées un porte-bonheur pour tous les hommes, c’est le véritable enjeu de l’avenir ».

Dans un climat convulsif de crise sociétale, la société contemporaine infuse largement dans cette nostalgie de l’état de Nature où tout n’était que «luxe, calme et volupté » pour reprendre les jolis mots de Charles Baudelaire dans ses Fleurs du Mal.

Le filet social se délite

La crise sociétale s’insinue avec d’autant plus d’acuité grinçante en France que la marche en avant optimiste du Progrès s’est toujours accompagnée de la présence protectrice de l’Etat providence. Pour le sociologue Michel Wieviorka, cette vision hexagonale si structurante se résume ainsi (11) : « En France, la modernité se caractérise depuis le siècle des Lumières et la Révolution de 1789, par une combinaison de confiance dans la raison, d’identification à la nation et de centralisation étatique. La raison doit assurer le progrès et le recul de l’obscurantisme, la nation fait du pays en lui même un universel ; quant à l’Etat jacobin, il apporte, outre l’efficacité, la garantie que l’intérêt collectif prime sur les intérêts particuliers ».

Ce sentiment fort imprègne la société française depuis des décennies. Aux yeux de Michel Wieviorka, une entreprise incarne d’ailleurs parfaitement ce triptyque rassurant qui unit progrès confiant, nation solidaire et état protecteur (12) : « La création d’EDF illustre en effet jusqu’à la caricature la version française de la modernité. Confiance dans la science et la technologie, adhésion à un projet de reconstruction nationale, référence au service public, mode de fonctionnement centralisé ».

Or, en plus de la rupture consommée avec ce progrès mensonger et cette nature désormais vengeresse, un autre sentiment de peur vient également se greffer : celui d’être exclu de la société dans laquelle on vit. En 2006, l’association caritative Emmaüs a commandité un sondage sur l’exclusion sociale (13). Les résultats témoignaient de manière flagrante combien la peur s’est emparé de la société sur le plan social. Toutes catégories confondues, 48% des sondés estiment qu’ils ne sont pas à l’abri de devenir un jour sans domicile fixe. La proportion des inquiets grimpe jusqu’à 62% parmi la tranche des 35-49 ans qui constitue le noyau dur des actifs actuels et même 74% chez les ouvriers, les plus exposés aux restructurations industrielles, aux délocalisations et à la précarisation qui en découle. Les chiffres ne se sont guère améliorés aujourd’hui.

La faute à qui ? A quoi ?

L’accroissement des échanges commerciaux à travers le globe, le développement fulgurant des transports et des technologies de communication ont en effet fait de la mondialisation, le tempo de référence sur lequel le progrès calque désormais sa marche en avant. Avec toutes les conséquences géopolitiques et sociales que cela suppose derrière. Les frontières nationales qui définissaient et garantissaient il n’y a pas si longtemps encore les contours et les repères de la solidarité sociale de chaque communauté se sont estompées et ébréchées au profit de redécoupages supranationaux plus abscons comme la Communauté Economique Européenne, le Mercosur en Amérique latine ou encore l’Alena en Amérique du Nord.

Les suprématies et les prérogatives cocardières se dissolvent progressivement dans un monde où le rythme est maintenant impulsé par des places boursières, des fonds de pension et des multinationales qui ignorent les clivages territoriaux et court-circuitent les pouvoirs autrefois dévolus aux Etats-nations. C’est le constat que dresse l’économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali (14) : « Les nations si longtemps aux commandes perdent leur influence sur le cours général des choses et abandonnent dans la globalité tout moyen d’orienter le monde et de résister aux multiples formes que prend la terreur ».

Ce transfert inéluctable des pouvoirs fait peur. Il suffit pour s’en convaincre de se référer par exemple au non massif que 54,67% des Français et 61,6% des Hollandais ont adressé au projet de traité constitutionnel de l’Union européenne lors du référendum de 2005. Ou encore à la montée des mouvements nationalistes un peu partout en Europe, y compris dans des pays connaissant pourtant une bonne croissance économique comme la Suède. La route du progrès est désormais assimilée à la toute puissance financière apatride et à sa quête avide de ressources en tout genre et de rentabilité à court terme. Une quête qui est assimilée comme une remise en cause inacceptable des dispositifs de protection sociale et de solidarité que les Etats-nations ont si patiemment façonnés pour réfréner et encadrer les ardeurs parfois trop empressées de la science, des techniques et de l’industrie.

L’insécurité sociale gagne du terrain selon le sociologue Robert Castel

Sauf qu’aujourd’hui, avec un contrat social devenu de plus en plus caduque, la peur palpable chez les individus. Comme l’écrit le sociologue polonais Zygmunt Bauman (15) : « La société n’est plus protégée par l’Etat, ou du moins, elle ne peut plus se fier à la protection offerte ; elle est désormais exposée à la rapacité des forces qu’elle ne contrôle pas et qu’elle ne compte ni n’espère reconquérir et dompter. C’est pour cette raison que les gouvernements qui se débattent pour affronter les orages actuels passent d’une série de mesures d’urgence à une autre, d’une campagne ad hoc de gestion de crise à une autre, en rêvant uniquement de rester au pouvoir après les prochaines élections ». L’image dépeinte est rude mais illustre bien le marasme moral qu’affronte la société occidentale dans son ensemble et en particulier la société française si longtemps habituée à jouir d’un filet social hautement protecteur amortissant tant bien que mal les accidents de la vie ou les dérives excessives qu’un progrès sans scrupules pourrait générer.

Cette évolution sociale constitue par conséquent un puissant facteur supplémentaire d’insécurité. Dans un monde menacé écologiquement où la finitude de l’homme rejaillit de nouveau avec vigueur, dans un monde en rupture de sens moral à l’égard du progrès et de la science, les citoyens se sentent de surcroît menacés dans leur individualité propre. Ils éprouvent la sensation angoissée que leur avenir ne leur appartient plus et qu’il est en plus potentiellement pavé de mauvaises surprises provoquées par d’autres qu’aucun système de protection ne saura plus jamais enrayer. Cette insécurité sociale comme l’a joliment résumé le sociologue français Robert Castel dans son livre éponyme (16), est un champ fertile en peurs tous azimuts où l’homme se sent de plus en plus proie et de moins en moins prédateur, lui auquel pourtant progrès et science devaient conférer la maîtrise du monde et de son destin à l’instar de n’importe quel démiurge omnipotent.

L’illustre scientifique Joël de Rosnay ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit dans un de ses derniers opus en date (17) : « On constate un décalage de plus en plus profond entre développements technologiques et capacité des hommes à les intégrer dans leur vie, à les rendre pertinents et utiles, porteurs de sens dans une existence personnelle ou professionnelle (…) Un décalage amplifié par la rapidité du marché à s’emparer des nouvelles techniques et des nouveaux outils (…) Le bonheur collectif repose en partie sur la perception des risques et la capacité à gérer ceux liés à la vie. Or, nous vivons dans des sociétés de « mise en scène de la peur ».

L’inflation de la sécurité totale

Risque zéro et sécurité totale deviennent les obsessions

La société occidentale se retrouve donc à une délicate croisée des chemins où s’entrelacent de manière confuse et paradoxale le rejet du risque, le délire sécuritaire mais aussi le refus de changer. Une réaction à l’opposé de la vision asiatique appelée Weiji. Issue du mot Wei qui veut dire danger et du mot Ji qui signifie chance, cette vision considère le risque ou la crise comme une opportunité de progresser et d’améliorer sa connaissance. La société occidentale quant à elle, peine à prendre conscience de la nécessité de parfois redistribuer les cartes et de changer les ressorts qui ont jusqu’alors gouverné son évolution.

Elle reste au contraire plus facilement ancrée sur la conviction que ce qui est acquis, doit être forcément immuable et impossible à remettre en question. Elle se crispe dans un reflux nostalgique sur le passé qui était forcément mieux que cet avenir qui fait peur. En d’autres termes, on ne veut pas changer car on ne voit plus ce qu’on gagne mais plutôt ce qu’on perd.

Dans ce contexte mouvant où tous les mythes structurants de la société occidentale se sont dégonflés comme des ballons de baudruche, il est désormais une résultante établie pour essayer de conjurer ce qui fait peur : l’exigence forcené d’une sécurité totale qui flirte en permanence avec le risque zéro. Dans ce domaine, la surenchère est croissante car comme le note Zygmunt Bauman (18), « en l’absence de réconfort existentiel, les hommes ont tendance à choisir la sécurité ou l’illusion de la sécurité ». Un piège sécuritaire qui est particulièrement retors.

Or, à force d’accumuler des mesures défensives, la peur s’autoalimente et se fortifie d’autant que le robinet médiatique quotidien contribue largement à étayer les perspectives hostiles du monde environnant. A ce jeu pervers, la création permanente de sécurité devient surtout un anxiogène tonneau des Danaïdes qui fait qu’actuellement la peur est profondément enkystée dans les pores de la société occidentale. Bien que « nous vivons sans doute – du moins dans les pays développés – dans des sociétés parmi les plus sûres qui aient jamais existé (…), c’est précisément « nous » les plus gâtés, les plus dorlotés de tous les peuples qui nous sentons menacés, craintifs et tremblants, plus enclins à la panique et plus soucieux de tout ce qui a rapport à la sécurité et à l’assurance que la plupart des autres sociétés connues (…) Notre univers social s’est organisé autour d’une quête sans fin de protections ou d’une recherche éperdue de sécurité » (19) commente sévèrement le sociologue Robert Castel.

Quand la peur suinte dans les assiettes

Dans cette fragilisation collective où la peur affleure sur tous les pans de la société, les fonctions bio-anthropologiques sont particulièrement au premier rang des angoisses contemporaines. Comme si l’humanité redécouvrait soudainement une vieille et incontournable évidence qu’Hippocrate, médecin antique, avait déjà soulignée au Vème siècle avant J.C : « De tes aliments tu feras une médecine ».

Or aujourd’hui, manger ne va plus de soi. Tandis que ce que nous ingurgitons quotidiennement doit nous apporter santé, plaisir et convivialité, nos assiettes et nos plateaux repas éveillent paradoxalement de plus en plus d’interrogations. L’aliment revêt désormais une ambivalence inquiétante. Censé être source de vie et de bien-être, il se révèle être aussi source de mort ou du moins de maladies.

La nourriture devient suspecte au gré des détournements que la chaîne alimentaire subit. Là sont pointés du doigt les colorants, les arômes de synthèse et les édulcorants usités par l’industrie alimentaire. Ici sont dénoncées les viandes dopées aux médicaments par une certaine agriculture productiviste. Sans parler de l’intense polémique autour des cultures génétiquement modifiées comme le riz, le soja ou le maïs. Censées requérir moins de pesticides et moins d’eau et répondre aux carences alimentaires dans les pays défavorisés, les aliments OGM suscitent pourtant résistance acharnée et méfiance radicale chez de nombreuses associations écologistes et consuméristes. Agriculteurs, éleveurs et industriels de l’alimentaire sont volontiers pointés du doigt par des associations de consommateurs qui les suspectent d’empoisonner notre nourriture.

En dépit d’une sécurité alimentaire objectivement accrue en France avec des règlements toujours plus drastiques en matière de chaîne du froid, de doses limites, de dates limites de conservation, de contrôles d’hygiène ou même d’allégations santé pour les produits alimentaires, la crise s’est répandue dans le domaine bio-anthropologique au point de générer des remises en cause existentielles profondes allant même jusqu’à s’interroger sur le fait de continuer ou pas à manger des êtres vivants ou encore sur le droit au bonheur des animaux d’élevage.

La société française est donc devenue une société de ruptures à répétition, une société régentée par l’ubiquité de la peur et par la nécessité absolue de s’en prémunir. Aucune de ses dimensions et de ses secteurs d’activités n’y échappe. Puisque le Progrès vers un monde meilleur a menti, puisque l’Etat protecteur a failli, puisque la Nature bafouée a réagi, chaque acteur de la société ou groupe d’acteurs va dès lors tenter de lutter contre ses peurs avec ses propres moyens.

La société apeurée vacille et tâtonne entre croyances animistes, sentiment d’impuissance et exigence sécuritaire hyper-technologique. Dans ce climat clairement anxiogène où chacun cherche à étouffer sa peur coûte que coûte, la tentation est grande de vouloir trouver une cohérence explicative à tout et une sécurité réassurée sur tout même si c’est au prix de raisonnements excessifs, faux, syllogiques, sophistes ou séquentiels. Au lieu de questionner les peurs en profondeur et d’intégrer les risques par un raisonnement éclairé, on préfère répondre en surface pour rejeter la peur au loin et s’efforcer de préserver à tout prix l’illusion de la sécurité totale. Les dérapages et les quiproquos sont maintenant tapis dans les coulisses de la peur. Jusqu’où ira cette dérive ?

Sources

(1) – Christophe Lambert – La Société de la Peur – Flammarion – 2005

(2) – Ian Sample – “Is Wi-Fi bad for you?” – The Guardian – 24 avril 2007

(3) – Ibid – La citation originale est : “We’re seeing levels of behavioural problems increase in the classroom. We need research into whether these networks are causing these or other problems”.

(4) – Xavier Guilhou – « Peurs : tout serait sous contrôle ? » – Revue CCE International – n°524 – Février/mars 2006

(5) – Ibid.

(6) – Antoine Andremont et Michel Tibon-Cornillet – Le triomphe des bactéries : la fin des antibiotiques ? – Editions Milo – 2007

(7) – M. Cy – « Le pian, maladie tropicale, réapparaît » – Science & Vie – Avril 2007

(8) – E. Ra – « On sait ce qui rend la peste si virulente » – Science & Vie – Avril 2007

(9) – François de Closets – En danger de progrès – Evaluer la technologie – Gonthier – 1978

(10) – François de Closets – préface du livre de Joël de Rosnay – 2020, les scénarios du futur – Des Idées & Des Hommes – 2007

(11) – Michel Wieviorka – « Le modèle EDF : rétraction, déstructuration ou recomposition » in Anne Salmon – La Tentation éthique du capitalisme – Editions La Découverte – 2007

(12) – Ibid.

(13) – Sondage BVA – Emmaüs – La Vie – L’Humanité réalisé du 3 au 4 novembre 2006 auprès de 1008 personnes

(14) – Jacques Attali – La Voie humaine. Pour une nouvelle social-démocratie – Fayard – 2004

(15) – Zygmunt Bauman – Le présent liquide – Peurs sociales et obsessions sécuritaires – Seuil – 2006

(16) – Robert Castel – L’insécurité sociale – Qu’est-ce qu’être protégé ? – La République des Idées – 2003

(17) – Joël de Rosnay – 2020, les scénarios du futur – Des Idées & Des Hommes – 2007

(18) – Zygmunt Bauman – Le présent liquide – Peurs sociales et obsessions sécuritaires – Seuil – 2006

(19) – Robert Castel – L’insécurité sociale – Qu’est-ce qu’être protégé ? – La République des Idées – 2003