Publicité native : Innovation pour les contenus ou risque patent de dérive éditoriale ?

Egalement connue sous son appellation anglo-saxonne « native advertising », la publicité native est une technique de communication publicitaire en plein essor aux USA mais également en Europe dorénavant. Les médias d’information y voient une juteuse source de revenus complémentaires non négligeables en ces temps de disette budgétaire dans les comptes d’exploitation. Les annonceurs sont ravis à l’idée de pouvoir adosser leurs contenus sous la bannière de grands titres médiatiques pour mieux toucher leur public. En dépit de l’engouement, les questions affleurent autour du brouillage des frontières entre contenu éditorial et contenu publicitaire. Innovation ou dérive ?

La publicité native est indéniablement le concept « hype » du moment chez les publicitaires et les marketeurs. Celui-ci a conquis ses premiers galons dans les plans médias des marques et des entreprises en 2012 à une période où le marché publicitaire en ligne enregistrait quelques hoquets significatifs. Les experts constataient en effet que les traditionnelles bannières qui parsèment les pages des sites d’information voyaient leurs taux de clics s’affaisser de manière préoccupante. D’un prolifique 10% à l’orée des années 2000, le rendement est maintenant tombé à 0,01 en 2014. Un sacré gadin à peine compensé par l’irruption des pré-rolls avant tout visionnage d’une vidéo de contenu. 80% d’entre eux sont zappés au bout de quelques secondes (1). Devant ce rejet caractérisé, est alors apparu le « native advertising » qui a l’art de plaire (pour l’instant) aux exigences éditoriales et monétaires des médias et aux objectifs d’audience et d’engagement des annonceurs. Cependant, derrière cette dernière martingale, se dessinent déjà des lignes de fracture.

Une formule qui plaît aux annonceurs et aux médias

A entendre les thuriféraires de la publicité native, les incessantes querelles exacerbées entre les journalistes et les services commerciaux d’un média sont sur le point d’appartenir à un passé révolu. Au musée des horreurs, l’immonde publi-reportage à la maquette désuète et au contenu lénifiant. Aux oubliettes, les bannières intrusives et criardes qui polluent la navigation sur un site et détournent les internautes de leur lecture. Avec la publicité native, tout n’est qu’avantages merveilleux et bénéfices mutuels. La première force de ce format publicitaire est qu’il se définit comme totalement protéiforme. C’est lui qui s’adapte systématiquement pour s’intégrer visuellement dans l’ergonomie et le graphisme du site hébergeur et non plus l’inverse. Ensuite, il propose un contenu étoffé censé être en lien étroit avec les attentes de celui qui fréquente un site d’information donné. Enfin, il doit afficher clairement l’identité du commanditaire à l’origine de la publicité native.

A entendre les thuriféraires de la publicité native, les incessantes querelles exacerbées entre les journalistes et les services commerciaux d’un média sont sur le point d’appartenir à un passé révolu. Au musée des horreurs, l’immonde publi-reportage à la maquette désuète et au contenu lénifiant. Aux oubliettes, les bannières intrusives et criardes qui polluent la navigation sur un site et détournent les internautes de leur lecture. Avec la publicité native, tout n’est qu’avantages merveilleux et bénéfices mutuels. La première force de ce format publicitaire est qu’il se définit comme totalement protéiforme. C’est lui qui s’adapte systématiquement pour s’intégrer visuellement dans l’ergonomie et le graphisme du site hébergeur et non plus l’inverse. Ensuite, il propose un contenu étoffé censé être en lien étroit avec les attentes de celui qui fréquente un site d’information donné. Enfin, il doit afficher clairement l’identité du commanditaire à l’origine de la publicité native.

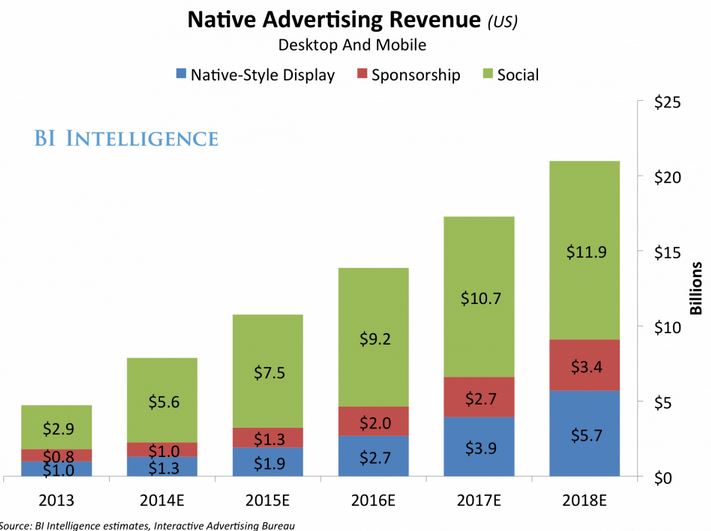

Devant tant de vertus proclamées et toujours confrontés à l’insoluble monétisation des contenus journalistiques, les éditeurs de sites média aux Etats-Unis n’ont guère tardé à se passionner pour ce mode publicitaire innovant. En juillet 2014, une étude conjointement réalisée par l’institut d’études Edelman Berland et l’Internet Advertising Bureau (IAB) est venue conforter l’enthousiasme des premiers convertis. Les résultats révèlent ainsi que 54% des sondés réagissent favorablement aux publicités natives d’un site d’information si le contenu correspond à leur recherche initiale. Pour les contenus sponsorisés, c’est pareillement bingo avec une hausse de 33% en termes de crédibilité si ceux-ci figurent sur des sites de référence. De fait, les chiffres du marché traduisent un engouement patent pour ce format. En 2013, le site Business Intelligence estimait que les dépenses liées à ce format aux USA avoisinaient déjà 4,7 milliards de dollars. Pour 2018, il prédit 21 milliards dont une grosse partie consacrée à la création de contenus (3).

Le magazine Forbes, pionnier convaincu …

Devant ce qui s’annonce déjà comme une prodigieuse manne publicitaire, nombreux sont les grands médias américains à s’être rapidement penchés sur le dossier de la publicité native même si le périmètre demeure encore par endroits fluctuant en termes de définition précision. Certains y voyant en effet des bannières enrichies mieux intégrées là où d’autres voient des approches contenus nettement plus sophistiquées. Une chose est sûre néanmoins : l’insertion de contenus promotionnels dans l’offre éditoriale d’un média constitue une axe fort de développement qu’agences et entreprises de presse s’activent à faire grandir en Amérique du Nord comme en Europe.

Devant ce qui s’annonce déjà comme une prodigieuse manne publicitaire, nombreux sont les grands médias américains à s’être rapidement penchés sur le dossier de la publicité native même si le périmètre demeure encore par endroits fluctuant en termes de définition précision. Certains y voyant en effet des bannières enrichies mieux intégrées là où d’autres voient des approches contenus nettement plus sophistiquées. Une chose est sûre néanmoins : l’insertion de contenus promotionnels dans l’offre éditoriale d’un média constitue une axe fort de développement qu’agences et entreprises de presse s’activent à faire grandir en Amérique du Nord comme en Europe.

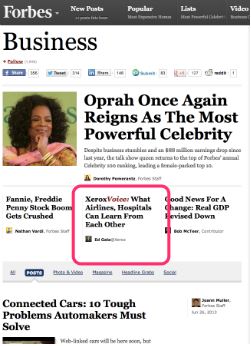

Le célèbre magazine économique Forbes fait partie de ces pionniers très tôt convaincus de la pertinence du concept. Sa première incursion dans le domaine remonte même à 2010 avec un produit à destination des annonceurs baptisé BrandVoice. Contre rémunération, cet outil permettait à des marques de concocter et publier des contenus propres dans des rubriques dédiées du site de Forbes. L’éditeur de solutions informatiques professionnelles SAP fut ainsi l’un des premiers à recourir à cette technique pour communiquer avec ses publics via le site économique. Après des débuts un peu paresseux, la formule a conquis les entreprises au point de peser en 2013, 20% du chiffre d’affaires publicitaire de Forbes (4). Les prix ne sont pourtant pas à la portée de toutes les bourses. Le ticket d’entrée minimum pour bénéficier du service BrandVoice s’établit autour de 600 000 $ (5) mais le succès auprès des annonceurs ne se dément pas.

… mais déjà sous le feu de la critique

C’est pourtant le même magazine Forbes qui a suscité en février 2015 un vif émoi en matière de publicité native. Dans son édition américaine datée de mars, les observateurs ont remarqué une manchette spéciale sur la Une mettant en avant un guide de la retraite avec juste en dessous un plus discret cartouche mentionnant le credo du groupe d’assurances Fidelity sur ce sujet ô combien crucial pour de très nombreux Américains. La façon dont l’ensemble est présenté, s’intègre harmonieusement avec le reste de la couverture. Si harmonieusement qu’on ne perçoit pas qu’il s’agit en fait d’un dossier publicitaire et non d’un dossier journalistique. D’ordinaire, les publicités de couverture font plutôt l’objet de sur-couvertures ou de pages dépliantes spécifiques qui attestent de leur caractère promotionnel par rapport au contenu éditorial du média. Dans ce cas précis, Forbes s’est quelque peu assis sur les règles en poussant un cran plus loin la logique « caméléon » de la publicité native.

C’est pourtant le même magazine Forbes qui a suscité en février 2015 un vif émoi en matière de publicité native. Dans son édition américaine datée de mars, les observateurs ont remarqué une manchette spéciale sur la Une mettant en avant un guide de la retraite avec juste en dessous un plus discret cartouche mentionnant le credo du groupe d’assurances Fidelity sur ce sujet ô combien crucial pour de très nombreux Américains. La façon dont l’ensemble est présenté, s’intègre harmonieusement avec le reste de la couverture. Si harmonieusement qu’on ne perçoit pas qu’il s’agit en fait d’un dossier publicitaire et non d’un dossier journalistique. D’ordinaire, les publicités de couverture font plutôt l’objet de sur-couvertures ou de pages dépliantes spécifiques qui attestent de leur caractère promotionnel par rapport au contenu éditorial du média. Dans ce cas précis, Forbes s’est quelque peu assis sur les règles en poussant un cran plus loin la logique « caméléon » de la publicité native.

La polémique n’a pas tardé à enfler parmi les professionnels autour de l’indépendance éditoriale battue en brèche et du contrat de lecture rompu avec le public. Loin de se départir, le magazine Forbes par l’intermédiaire de son « chief revenue officer », Mark Howard, a nié le fait d’introduire une quelconque grivèlerie (6) : « Quand vous regardez le code couleur et l’encadré, c’est séparé et sur un fond différent. Les lecteurs de Forbes savent depuis quatre ans que lorsque vous voyez Fidelity Voice, il s’agit de contenu provenant d’un de nos partenaires ». Pour les tenants de la publicité native, difficile effectivement de faire entendre que la confusion est pourtant patente. C’est le cas notamment de Meredith Levien, aujourd’hui directrice générale de la publicité au New York Times mais précédemment en charge de fonctions similaires chez … Forbes. Face aux mises en cause de la publicité native, elle n’en démord pas (7) : « La meilleure façon de préserver le journalisme de haute qualité et éditorialement indépendant est de préserver le business model. Je pense donc que l’idée du contenu de marque qui partage une forme similaire à l’éditorial constitue un grand pas vers ce but ». En d’autres termes, l’annonceur devient en fin de compte le garant de la liberté de la presse en épousant ses codes graphiques !

Zones grises consanguines

Le vœu pieu de Meredith Levien semble surtout procéder au mieux d’une grande naïveté, au pire d’un souci masqué de préserver ses rentes publicitaires au détriment de l’éditorial et de l’information. C’est précisément sur ces motifs de collusions excessivement consanguines que Peter Oborne, le réputé éditorialiste en chef du quotidien britannique conservateur The Telegraph, a démissionné avec fracas de sa rédaction en février 2015. Profitant de la couverture journalistique de l’affaire de la banque HSBC qu’il juge éhontée et frauduleuse, le journaliste a publié une longue tribune au vitriol pour dénoncer le mélange des genres impulsé par les propriétaires du journal. Il écrit notamment ceci en guise d’introduction de sa diatribe (8) : « Si les grands journaux permettent aux entreprises d’influencer leur contenu de peur de perdre leurs revenus publicitaires, alors la démocratie elle-même est en péril ». Et de joindre ensuite moult illustrations du brouillage des lignes entre publicité et éditorial dans les colonnes du journal et de son site.

Le vœu pieu de Meredith Levien semble surtout procéder au mieux d’une grande naïveté, au pire d’un souci masqué de préserver ses rentes publicitaires au détriment de l’éditorial et de l’information. C’est précisément sur ces motifs de collusions excessivement consanguines que Peter Oborne, le réputé éditorialiste en chef du quotidien britannique conservateur The Telegraph, a démissionné avec fracas de sa rédaction en février 2015. Profitant de la couverture journalistique de l’affaire de la banque HSBC qu’il juge éhontée et frauduleuse, le journaliste a publié une longue tribune au vitriol pour dénoncer le mélange des genres impulsé par les propriétaires du journal. Il écrit notamment ceci en guise d’introduction de sa diatribe (8) : « Si les grands journaux permettent aux entreprises d’influencer leur contenu de peur de perdre leurs revenus publicitaires, alors la démocratie elle-même est en péril ». Et de joindre ensuite moult illustrations du brouillage des lignes entre publicité et éditorial dans les colonnes du journal et de son site.

La potentielle dérive liée à la publicité native n’est effectivement pas une lubie de mauvais coucheur ou de réfractaire à la logique capitaliste. Elle est même consubstantielle à son essence et à sa promesse de se fondre dans le paysage éditorial d’un média pour mieux capter l’attention des lecteurs. Certes, ses défenseurs prônent l’utilisation d’indications visuelles permettant de dissocier ce qui relève de la rédaction et ce qui émane d’un annonceur. Dans les faits, chacun sait que la lecture (en particulier sur Internet) est de plus en plus rapide et l’acuité à certains détails diminuée d’autant. Si la publicité native est actuellement florissante, cela tient aussi au fait qu’elle est encore inconnue ou mal comprise par une grande majorité de lecteurs qui ne font du coup pas la différence entre un contenu rédigé par un journaliste après un travail d’enquête et un contenu sponsorisé rédigé selon les besoins de celui qui entend s’exprimer.

Des règles strictes sinon poubelle !

Sans pour autant appeler à l’éradication immédiate et sans réserve d’un format qui peut constituer une intéressante alternative à la pollution insupportable des bannières et autres scories publicitaires, il importe néanmoins que les professionnels de la communication publicitaire et les régies publicitaires des médias fassent preuve de rigueur plus drastique à l’égard de la publicité native. En janvier 2015, le groupe d’étude consommateurs Civic Science a publié les résultats d’une enquête montrant explicitement que la défiance est déjà à l’œuvre en matière de contenus sponsorisés. Il ne ressort notamment que 48% des personnes interrogées se disent « très préoccupées » pour la sauvegarde d’un journalisme objectif. 47% pensent que c’est un bon moyen de financer le contenu d’un journal mais dans le même temps, 61% déclarent que le contenu sponsorisé nuit à la crédibilité de l’enseigne média (9). En 2014, le site Contently avait lui aussi réalisé une étude aboutissant à des proportions déjà similaires : 54% des lecteurs ne font pas confiance aux contenus sponsorisés et deux tiers se disent déçus lorsqu’ils découvrent qu’un contenu était sponsorisé (10).

Sans pour autant appeler à l’éradication immédiate et sans réserve d’un format qui peut constituer une intéressante alternative à la pollution insupportable des bannières et autres scories publicitaires, il importe néanmoins que les professionnels de la communication publicitaire et les régies publicitaires des médias fassent preuve de rigueur plus drastique à l’égard de la publicité native. En janvier 2015, le groupe d’étude consommateurs Civic Science a publié les résultats d’une enquête montrant explicitement que la défiance est déjà à l’œuvre en matière de contenus sponsorisés. Il ne ressort notamment que 48% des personnes interrogées se disent « très préoccupées » pour la sauvegarde d’un journalisme objectif. 47% pensent que c’est un bon moyen de financer le contenu d’un journal mais dans le même temps, 61% déclarent que le contenu sponsorisé nuit à la crédibilité de l’enseigne média (9). En 2014, le site Contently avait lui aussi réalisé une étude aboutissant à des proportions déjà similaires : 54% des lecteurs ne font pas confiance aux contenus sponsorisés et deux tiers se disent déçus lorsqu’ils découvrent qu’un contenu était sponsorisé (10).

A peine née, désormais vrillée la publicité native ? La réponse est oui sans conteste si celle-ci persiste à jouer subtilement du faux-nez envers les lecteurs. Au final, personne ne sera de surcroît gagnant. Ni les marques qui auront claqué de l’argent pour des résultats déceptifs, ni les médias qui auront éborgné leur réputation pour remplir les caisses. Dans tous les cas, les lecteurs fuiront. Sans parler des premières opérations de résistance qui commencent à voir le jour. A l’instar des populaires logiciels de blocage de bannières publicitaires, certains mettent au point des applications capables de repérer des contenus sponsorisés qui ne diraient pas franchement leur nom. Ian Webster, développeur chez Google, a ainsi mis au point une extension compatible sous Chrome et Firefox capable de détecter et signaler à l’internaute des contenus sponsorisés. Bien que l’application AdDetector soit encore imparfaite, elle rencontre un vif intérêt.

Un signe tangible qui souligne que l’agacement face à la duplicité publicitaire est une réalité avec laquelle il faut composer (sans oublier au passage les textes de lois prévus pour la tromperie et la publicité déguisée et les sanctions applicables). De deux choses l’une. Soit les professionnels clarifient leurs exigences auxquelles une publicité native doit obéir (avec des indications qui ne soient pas en caractères de taille 10), soit ils continuent de gaver le robinet à contenus en emballant le poisson avec de jolies créas. Dans le premier cas, on peut espérer une coexistence intelligente et honnête. Dans le deuxième, la faillite sera au rendez-vous avec une méfiance toujours plus accrue envers le discours des annonceurs.

Sources

– (1) – « Et si vous passiez à la publicité nouvelle génération » – Blog de l’agence Pavillon Rouge

– (2) – Mark Cluett – « 4 Takeaways from the IAB’s and Edelman’s Consumer View research study » – Polar – 31 juillet 2014

– (3) – Mark Hoelzel – « Spending On Native Advertising Is Soaring As Marketers And Digital Media Publishers Realize The Benefits » – Business Insider – 7 novembre 2014

– (4) – Eric Sass – « BrandVoice Contributes 20% Of ‘Forbes’ Ad Revenues » – Mediapost – 11 octobre 2013

– (5) – Michael Sebastian – « Forbes Puts Native Ad for Fidelity on Its (Actual) Cover » – Ad Age – 13 février 2015

– (6) – Ibid.

– (7) – Joe Lazauskas – « How The New York Times Built Its Content Marketing Machine » – Contently – 30 octobre 2014

– (8) – Peter Oborne – « Why I have resigned from Telegraph » – Open Democracy – 17 février 2015

– (9) – Tessa Wegert – « Will Readers Ever Trust Native Advertising?» – Contently – 12 février 2015

– (10) – Ibid.

7 commentaires sur “Publicité native : Innovation pour les contenus ou risque patent de dérive éditoriale ?”-

-

-

-

-

-

-

Une fois de plus bravo Olivier pour cet excellent papier auquel je souscris totalement 🙂

Tout à fait d’accord avec toi, le « native ad » ne tolère aucun écart et me semble même intrinsèquement limité à certains sujets. Difficile sur des sujets d’actu générale (un sujet environnement par Total ?)

Je suis tombé tout à l’heure sur ce papier qui est le pire que j’ai vu récemment. Il s’agit manifestement de native ad, même si rien ne l’indique. Le titre survendu est sans rapport avec l contenu, il y a une publicité outrancière pour la solution techno du vendeur (BeyondCore) avec plusieurs liens vers la page. Et la cerise sur la gâteau, ils ont réalisé plein de titres différents, dont certains totalement hors-sujets. Un MUST 🙂

http://venturebeat.com/2015/03/13/how-snapchat-became-so-much-more-than-a-messaging-app/

http://venturebeat.com/2015/03/14/researchers-just-built-a-free-open-source-version-of-siri/

http://venturebeat.com/2014/12/26/real-world-stores-that-know-you-and-other-ways-that-tech-is-changing-how-we-buy-things/

http://venturebeat.com/2014/11/13/beyondcore-analytics-asks-all-the-questions-so-you-dont-have-to/

Merci Cyrille

Les exemples de Venture Beat sont en effet préoccupants. Cette duplicité n’augure rien de bon mais beaucoup de médias risquent d’y céder, contraints (et obsédés pour certains !) qu’ils sont de faire revenir dans le vert leurs comptes d’exploitation.

La grève des tweets éclair menée par la rédaction des Echos jeudi dernier montre que le sujet est déjà à l’agenda en France. Il va diablement falloir être vigilant. Les abus sont à terme mortifères pour tout le monde (annonceurs y compris) …

Je crois comme vous que la duperie du lecteur-internaute ne peut fonctionner très longtemps : une fois qu’il a compris avoir « quitté » l’espace éditorial d’un journal en ligne pour aller vers du contenu sponsorisé, il me semble que le lecteur ne reproduit pas son expérience.

Merci pour cette synthèse bien illustrée, Olivier. L’aïeul de la publicité native serait-il le publi-reportage futé ? Non pas celui à « la maquette désuète et au contenu lénifiant » mentionné au début de l’article, mais celui à la maquette harmonieusement fondue dans la « maquette mère » et au contenu « ton sur ton » du magazine ou journal concerné. Et une si discrète mention publi-reportage. La presse féminine le pratique depuis quelque temps, il me semble. Cependant, un dossier sur les retraites a d’autres enjeux que celui sur les crèmes hydratantes. D’où l’intérêt des médias de clarifier leur déontologie. Car où finit l’enquête et où commence la pub ? Et si le journaliste qui fait l’étude comparative de produits financiers ou de modèles de voitures est le même qui a rédigé le dossier native advertising sur Fidelity ou Ford quelques numéros auparavant ? Il y a un vrai risque d’autocensure… Le journalisme « objectif » a-t-il des chances de subsister si la même personne rédige les deux types de contenus ?

Bonjour Sophie

Vous mettez pile le doigt sur le noeud du problème. Au-delà du fait d’avoir des contenus qui ne disent pas toujours clairement d’où ils parlent, se pose l’épineuse et cruciale question des rédacteurs. S’il s’agit des mêmes équipes qui font les pubs et les enquêtes, c’est effectivement dramatique … et c’est à terme la mort de la presse. Quel intérêt en effet d’acheter un journal fait par des rédacteurs également accaparés par le publi-reportage ? Pour les annonceurs, c’est également une impasse car plus personne ne lira à terme leurs salades …

Intéressante analyse (comme toujours Olivier !). J’y vois un point positif : il faut rédiger, faire long et intéressant. Bref comme un retour aux sources de la pub. Mais qui risque d’être éphémère.

De ce qu’il m’est donné de voir des premières publications de ce type en France, j’émets quelques réserves quant à la qualité et la valeur ajoutée des contenus ! Si seulement c’était indiqué clairement et franchement « contenu sponsorisé », ça passerait encore et on saurait à quoi s’en tenir. Mais souvent, c’est savamment intégré dans les contenus journalistiques. Les Echos sont passés maîtres dans l’art de faire ce type de contenus publicitaires qui ne disent pas leur nom …

Les commentaires sont clos.