#PanamaPapers : Quels enseignements à chaud pour dirigeants & communicants ?

Tout comme les révélations d’Edward Snowden sur la surveillance en ligne massive de la NSA avaient ébranlé durablement les réputations des géants du Web pourtant officiellement sourcilleux sur la protection des données privées, l’affaire d’une ampleur inédite des #PanamaPapers constitue un degré supplémentaire franchi dans la transparence digitalisée de nos sociétés où plus personne n’est totalement à l’abri de se faire prendre en flagrant délit de triche et de se retrouver propulsé dans une communication de crise où l’issue est bien souvent aléatoire et les discours mis à mal. Analyse à chaud de ce que tout dirigeant et communicant doivent dorénavant intégrer dans leur stratégie de communication.

Ce n’est pas en soi la première fois que des fuites d’informations confidentielles surviennent et se retrouvent tapissées à la Une des médias. Déjà en 1971, le lanceur d’alerte Daniel Ellsberg avait confié un rapport secret (les Pentagon Papers) attestant que l’administration américaine du président Nixon mentait sciemment sur l’état du bourbier militaire de ses troupes engagées au Vietnam. Un an plus tard, le même Nixon sera contraint à la démission dans la foulée du Watergate mis à jour par deux journalistes du Washington Post grâce à un mystérieux informateur. Durant ces 5 dernières années, la chape de plomb n’a cessé de s’ébrécher toujours un peu plus sous les coups de boutoir successifs de WikiLeaks en 2010, le dossier OffshoreLeaks en 2013, celui de ChinaLeaks et de LuxLeaks en 2014 et enfin celui de SwissLeaks en 2015.

Une systémique de crise pourtant rôdée … et prévisible

Bien que les révélations de PanamaLeaks aient provoqué une onde de choc jamais atteinte jusque-là (avec déjà la démission du premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson dont le nom est apparu dans les fichiers), l’affaire a fonctionné une fois encore selon une mécanique similaire aux cas précédents cités ci-dessus. Même si le cabinet Mossack & Fonseca, cheville ouvrière centrale de cette ingénierie fiscale peu regardante, clame avoir été piraté informatiquement, il semble nettement plus probable que les données dévoilées proviennent de l’intérieur même de l’entreprise (ou d’un très proche). C’est en tout cas la version établie par Bastian Obermayer, journaliste au quotidien allemand Suddeutsche Zeitung. Ce dernier a été en effet contacté en 2015 via une plateforme de chat crypté par une source anonyme disant s’appeler John Doe et proposant de fournir des millions de données informatiques sur les pratiques frauduleuses d’évasion fiscale orchestrées par le cabinet panaméen au profit de divers clients et intermédiaires banquiers et avocats d’affaires. Point commun de toutes ces fuites qui ont engendré ensuite des crises économico-politiques et une intense couverture médiatique : un individu (un « insider » comme les Anglo-Saxons les surnomment) disposant d’accès à des contenus ultra-sensibles et motivé par le souci de dévoiler au plus grand nombre, les malversations et les irrégularités dont il est témoin.

Bien que les révélations de PanamaLeaks aient provoqué une onde de choc jamais atteinte jusque-là (avec déjà la démission du premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson dont le nom est apparu dans les fichiers), l’affaire a fonctionné une fois encore selon une mécanique similaire aux cas précédents cités ci-dessus. Même si le cabinet Mossack & Fonseca, cheville ouvrière centrale de cette ingénierie fiscale peu regardante, clame avoir été piraté informatiquement, il semble nettement plus probable que les données dévoilées proviennent de l’intérieur même de l’entreprise (ou d’un très proche). C’est en tout cas la version établie par Bastian Obermayer, journaliste au quotidien allemand Suddeutsche Zeitung. Ce dernier a été en effet contacté en 2015 via une plateforme de chat crypté par une source anonyme disant s’appeler John Doe et proposant de fournir des millions de données informatiques sur les pratiques frauduleuses d’évasion fiscale orchestrées par le cabinet panaméen au profit de divers clients et intermédiaires banquiers et avocats d’affaires. Point commun de toutes ces fuites qui ont engendré ensuite des crises économico-politiques et une intense couverture médiatique : un individu (un « insider » comme les Anglo-Saxons les surnomment) disposant d’accès à des contenus ultra-sensibles et motivé par le souci de dévoiler au plus grand nombre, les malversations et les irrégularités dont il est témoin.

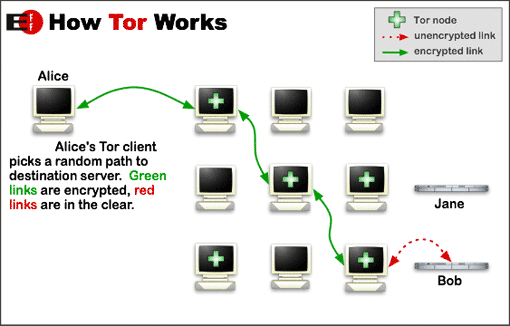

Si les raisons initiales du geste peuvent largement varier (de la simple vengeance d’un salarié éconduit ou maltraité jusqu’à un lanceur d’alerte patenté à l’éthique inflexible ou encore le souci pas très glorieux de tirer quelque profit pécuniaire au passage), l’aboutissement est systématiquement identique : le choc des révélations que la personne est capable d’engendrer. Lequel est aujourd’hui globalement assez aisé à provoquer en recourant par exemple à un réseau anonymisé comme Tor, voire une messagerie comme Whatsapp qui énerve actuellement le FBI pour son cryptage jugé inviolable sans parler de plateformes sécurisées comme De Source Sûre lancée en février 2015 par Le Monde, La Libre Belgique, Le Soir de Bruxelles et la RTBF pour recueillir des témoignages tout en protégeant l’émetteur. Pour les entreprises et les institutions, le challenge est très loin d’être superfétatoire. Il implique évidemment le recours à des technologies de protection pointues mais aussi à ne pas prêter le flanc en termes de communication interne défaillante.

Si les raisons initiales du geste peuvent largement varier (de la simple vengeance d’un salarié éconduit ou maltraité jusqu’à un lanceur d’alerte patenté à l’éthique inflexible ou encore le souci pas très glorieux de tirer quelque profit pécuniaire au passage), l’aboutissement est systématiquement identique : le choc des révélations que la personne est capable d’engendrer. Lequel est aujourd’hui globalement assez aisé à provoquer en recourant par exemple à un réseau anonymisé comme Tor, voire une messagerie comme Whatsapp qui énerve actuellement le FBI pour son cryptage jugé inviolable sans parler de plateformes sécurisées comme De Source Sûre lancée en février 2015 par Le Monde, La Libre Belgique, Le Soir de Bruxelles et la RTBF pour recueillir des témoignages tout en protégeant l’émetteur. Pour les entreprises et les institutions, le challenge est très loin d’être superfétatoire. Il implique évidemment le recours à des technologies de protection pointues mais aussi à ne pas prêter le flanc en termes de communication interne défaillante.

Aujourd’hui plus qu’hier encore, une ambiance délétère, un management déplorable ou autocratique, des dérives avérées en contradiction avec le discours tenu publiquement (et en interne) sont autant de ferments de crise qu’un seul individu pour X raisons peut activer et créer ainsi une pagaille monstrueuse. Ce genre de crise n’est pas uniquement l’apanage du secteur bancaire effectivement connu pour sa propension récurrente à jeter un voile pudique sur les flux financiers en dépit des réglementations internationales. Dans les années 2000, un salarié du laboratoire pharmaceutique Sanofi est ainsi entré en lutte contre sa hiérarchie qui ne l’écoutait à propos d’anomalies graves dans la fabrication d’un anticoagulant produit par l’entreprise. Harcelé puis licencié, l’homme a pourtant fini par obtenir gain de cause en justice en 2015 (sur son éviction – pas sur le médicament en lui-même).

La cybersécurité est aussi un enjeu de réputation

Encore actuellement et à mesure que les attaques informatiques ne cessent de se déployer partout dans le monde contre différentes cibles privées ou publics, les dirigeants confrontés à ce risque ont la fâcheuse habitude de se réfugier derrière l’explication purement technique en se disant hackés par des pirates puis en s’engageant aussitôt à rehausser le niveau de sécurité de leurs serveurs. C’est un fait communément admis que les infrastructures informatiques des entreprises comme des institutions (et même des nations) sont devenues des points hautement névralgiques pour lesquels il faut parer à toute intrusion indésirable. Mais réduire la communication de crise à juste de la réparation et quincaillerie informatiques n’est désormais plus une posture tenable, ni acceptable. C’est pourtant la voie qu’a empruntée le cabinet Mossack & Fonseca sitôt ses 11,5 millions de fichiers publiés à cadence régulière depuis lundi 4 janvier par une centaine de médias du monde entier. Le lendemain, Ramon Fonseca, l’un des deux dirigeants, a annoncé avoir été victime d’un piratage informatique à partir de serveurs étrangers et avoir déposé plainte en conséquence auprès du parquet panaméen.

Encore actuellement et à mesure que les attaques informatiques ne cessent de se déployer partout dans le monde contre différentes cibles privées ou publics, les dirigeants confrontés à ce risque ont la fâcheuse habitude de se réfugier derrière l’explication purement technique en se disant hackés par des pirates puis en s’engageant aussitôt à rehausser le niveau de sécurité de leurs serveurs. C’est un fait communément admis que les infrastructures informatiques des entreprises comme des institutions (et même des nations) sont devenues des points hautement névralgiques pour lesquels il faut parer à toute intrusion indésirable. Mais réduire la communication de crise à juste de la réparation et quincaillerie informatiques n’est désormais plus une posture tenable, ni acceptable. C’est pourtant la voie qu’a empruntée le cabinet Mossack & Fonseca sitôt ses 11,5 millions de fichiers publiés à cadence régulière depuis lundi 4 janvier par une centaine de médias du monde entier. Le lendemain, Ramon Fonseca, l’un des deux dirigeants, a annoncé avoir été victime d’un piratage informatique à partir de serveurs étrangers et avoir déposé plainte en conséquence auprès du parquet panaméen.

Outre le fait que la version avancée ne coïncide pas vraiment avec celle du journaliste allemand ayant été le premier destinataire des fichiers du cabinet, l’argument fait long feu. Au-delà en effet de la faille existante évidente en matière de cybersécurité (on parle tout de même de 2,6 Terraoctets de données dérobées, pas juste d’une clé USB de 128 Go subtilement dérobée), c’est toute la réputation du cabinet qui s’en trouve fortement amoindrie. En plus du fait d’être dans l’illégalité aux yeux des autorités mondiales, ce dernier apparaît comme incapable d’assurer protection et discrétion à ses clients. Là aussi, communicants et dirigeants doivent désormais intégrer le fait que discours corporate et faits survenus doivent être cohérents en toute circonstance. Sinon c’est la crise et dans la foulée, une entreprise qui devient totalement inaudible en dépit du long plaidoyer pro domo que Mossack & Fonseca a mis en ligne sur son site Web.

Pour s’en convaincre, on peut se remémorer les déboires du site de rencontres adultères Ashley Madison à l’été 2015. Celui-ci subit alors une effraction informatique d’ampleur avec le vol de la quasi-totalité des informations personnelles de ses 37 millions de membres revendiqués. Un dysfonctionnement très ennuyeux pour le site qui avait justement fondé sa communication et bâti sa réputation sur la capacité à garantir l’anonymat le plus absolu pour les adeptes d’aventures 5 à 7. D’autant plus ennuyeux que les pirates mettent publiquement à disposition les fichiers et donc les noms des membres dont certains iront jusqu’à se suicider ou à démissionner de leur job, certains étant très haut placés dans des administrations d’Etat en particulier. Le forfait est aussi l’occasion de découvrir une autre tricherie opérée par Ashley Madison. Sur les 37 millions d’inscrits, on apprend que seulement 5 millions correspondent à des femmes (lesquelles ne paient pas pour s’enregistrer) et que les deux tiers sont de faux profils pour en fin de compter appâter le chaland masculin. Les révélations entraînent alors la démission du PDG. A l’heure actuelle, Ashley Madison n’est toujours pas tiré d’affaire.

Pour s’en convaincre, on peut se remémorer les déboires du site de rencontres adultères Ashley Madison à l’été 2015. Celui-ci subit alors une effraction informatique d’ampleur avec le vol de la quasi-totalité des informations personnelles de ses 37 millions de membres revendiqués. Un dysfonctionnement très ennuyeux pour le site qui avait justement fondé sa communication et bâti sa réputation sur la capacité à garantir l’anonymat le plus absolu pour les adeptes d’aventures 5 à 7. D’autant plus ennuyeux que les pirates mettent publiquement à disposition les fichiers et donc les noms des membres dont certains iront jusqu’à se suicider ou à démissionner de leur job, certains étant très haut placés dans des administrations d’Etat en particulier. Le forfait est aussi l’occasion de découvrir une autre tricherie opérée par Ashley Madison. Sur les 37 millions d’inscrits, on apprend que seulement 5 millions correspondent à des femmes (lesquelles ne paient pas pour s’enregistrer) et que les deux tiers sont de faux profils pour en fin de compter appâter le chaland masculin. Les révélations entraînent alors la démission du PDG. A l’heure actuelle, Ashley Madison n’est toujours pas tiré d’affaire.

La com de crise à la papa, c’est poubelle !

Au-delà du fond de l’affaire et des noms de personnalités évoquées nommément par les médias ayant travaillé sur le dossier des PanamaPapers, cet événement est l’occasion de constater que la communication de crise couramment pratiquée jusqu’à présent par celles et ceux confrontées à un avatar réputationnel, n’opère plus sur les mêmes schémas. Tout d’abord, parce qu’aujourd’hui la boîte de Pandore peut très vite ressembler à un cube de plexiglas transparent où tout se sait et se diffuse à une vitesse hallucinante. Dès lors, il devient difficile, voire impossible d’organiser sa défense et sa contre-argumentation. Surtout lorsqu’on trimballe déjà en parallèle des couacs encombrants comme c’est le cas par exemple pour le footballeur argentin Lionel Messi (en délicatesse avec le fisc espagnol depuis plus de deux ans) ou pour l’ex-président de l’UEFA Michel Platini (déjà empêtré dans un vaudeville ubuesque avec son ex-patron Sepp Blatter sur fond de corruption généralisée à la FIFA), voire les irrécupérables hors concours et abonnés aux casseroles judiciaires que sont des Jérôme Cahuzac et Patrick Balkany !

Or, qu’on le veuille ou non. Il va falloir s’habituer (et intégrer) à cette transparence qui peut débouler à tout instant et fracasser l’image soigneusement polie par les communicants d’une entreprise, d’une personnalité ou d’une institution. D’où l’impérieuse nécessité pour les pros de la communication de veiller à ce que le discours de l’entité soit substantiellement fondé sur des preuves concrètes et que d’éventuels cadavres dans le placard soient éradiqués plutôt que miser sur des subterfuges certes sophistiqués mais au final faillibles. Ceci d’autant plus que le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) a mis le paquet pour décrypter et contextualiser le fatras de données informatiques qui avaient fuité. 376 journalistes issus de 108 médias ont travaillé d’arrache-pied pendant plus d’un an et dans le plus grand secret pour faire parler les listings du cabinet Mossack & Fonseca.

Or, qu’on le veuille ou non. Il va falloir s’habituer (et intégrer) à cette transparence qui peut débouler à tout instant et fracasser l’image soigneusement polie par les communicants d’une entreprise, d’une personnalité ou d’une institution. D’où l’impérieuse nécessité pour les pros de la communication de veiller à ce que le discours de l’entité soit substantiellement fondé sur des preuves concrètes et que d’éventuels cadavres dans le placard soient éradiqués plutôt que miser sur des subterfuges certes sophistiqués mais au final faillibles. Ceci d’autant plus que le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) a mis le paquet pour décrypter et contextualiser le fatras de données informatiques qui avaient fuité. 376 journalistes issus de 108 médias ont travaillé d’arrache-pied pendant plus d’un an et dans le plus grand secret pour faire parler les listings du cabinet Mossack & Fonseca.

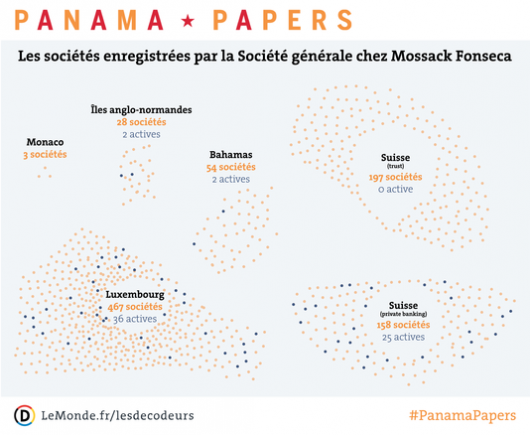

A cet égard, la Société Générale vient de subir les effets collatéraux du scandale des Panama Papers. Consécutivement pointée du doigt le 5 avril par un reportage de l’émission de France 2, « Cash Investigation » et un long article du quotidien Le Monde, la banque est alors aussitôt étrillée sur les réseaux sociaux et sur ses propres espaces digitaux où les blagues sarcastiques fusent à tout va. En guise de réponse, elle dégaine un abscons communiqué de presse où elle nie tout concours à une fraude fiscale. Pas suffisant pour calmer le jeu d’autant plus que des sénateurs s’en mêlent et rappellent les propos apparemment contradictoires (mais prêtés sous serment) du PDG de la banque justement sur le sujet des paradis fiscaux. Et Jérôme Kerviel, le « meilleur ennemi » et ex-salarié célèbre de la Société Générale d’embrayer aussitôt sur son compte Twitter en ne se privant pas d’appuyer méchamment sur le parjure suspecté de Frédéric Oudéa, n°1 de l’établissement bancaire. Résultat ? Un poursuite judiciaire engagée par la SG à l’encontre de celles et ceux qui divergent.

Tous aux abris et à double tour ?

Face à une telle onde de choc comme les PanamaPapers, le premier réflexe de survie pourrait effectivement être de s’esquiver en attendant que la météo médiatique se calme ou alors de s’enfermer dans le déni le plus inflexible lorsque les articles incriminants apparaissent. Cette technique a longtemps été privilégiée (et perdure chez certains – en vain).

Face à une telle onde de choc comme les PanamaPapers, le premier réflexe de survie pourrait effectivement être de s’esquiver en attendant que la météo médiatique se calme ou alors de s’enfermer dans le déni le plus inflexible lorsque les articles incriminants apparaissent. Cette technique a longtemps été privilégiée (et perdure chez certains – en vain).

Le dernier cas symptomatique en date est sans nul doute celui des laboratoires Servier plongé dans la tempête du Mediator ayant causé la mort de plusieurs patients. Malgré l’accumulation des découvertes et des collusions en tout genre, l’entreprise pharmaceutique n’en démordra pas et continuera à calfeutrer et bétonner sa digue communicante. Servier est certes encore debout mais pour combien de temps encore, avec quelle réputation et avec quel avenir industriel et financier tant le patronyme du laboratoire est symbole de dérives graves.

PanamaPapers doit constituer l’opportunité de se poser un instant et de réfléchir sur l’irruption de potentiels scénarios similaires dans son propre secteur d’activité. On a tendance à souvent l’oublier mais le rôle de la communication de crise est également (et surtout ai-je envie d’écrire) de repérer des signaux faibles et/ou des points de friction avant que ceux-ci ne tombent dans le mégaphone médiatique et d’alerter l’organisation pour que des correctifs soient apportés avant que les choses dégénèrent. Si pendant longtemps, d’aucuns ont cultivé l’illusion (quelquefois arrogante) que le secret demeurera éternellement, l’affaire des PanamaPapers devrait les inciter à réviser leur croyance et cesser de penser qu’une couche de communication cosmétique suffira à panser les plaies et redorer la façade. D’autant plus qu’il ne fallait pas être grand clerc pour savoir que Panama était depuis longtemps une zone grise par où transitaient quantités de petits et grands noms du monde des affaires, de la politique et du sport. Dans ce contexte, la probabilité d’avoir à affronter une crise était forte pour les acteurs en lien avec Panama. La meilleure des communications aurait été d’anticiper, de corriger ce qui était nécessaire et éventuellement le faire savoir ou de se préparer à le faire savoir le jour où la tornade de l’ICIJ a déclenché le vent des révélations. Après, c’est trop tard ! Et si jamais, quelques-uns pensent que ce billet n’est qu’une billevesée de communicant pisse-froid alors qu’ils lisent vite pourquoi Pfizer et Allergan ont stoppé soudainement la fusion qui devait les propulser n°1 de la pharmacie mondiale …