Influence en ligne : Petit florilège (non exhaustif) des dérives et des précautions à intégrer

Jetez en pâture le vocable « influenceur » dans un débat entre communicants, médias et marketeurs et vous pouvez être certains de faire aussitôt dresser des sourcils attentifs. A l’heure où les réseaux sociaux sont accusés de tous bords d’avoir biaisé l’élection présidentielle américaine à coups de bots et de trolls en ligne, la bataille de l’influence digitale s’est imposée comme une obsession pour nombre d’acteurs. Qu’ils s’agissent de marques, de dirigeants ou d’entreprises ayant besoin de reprendre pied au sein de leurs communautés ou d’experts et consultants plus ou moins oiseux à l’affût d’un juteux filon business, contenus et métriques sont regardés comme des leviers fascinants pour qui veut incurver le pouls de l’opinion publique. Si la prise de parole numérique exerce un impact incontestable (lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art), il existe également tout un pan carrément « borderline » que Nicolas Vanderbiest, chercheur universitaire belge à l’Université Catholique de Louvain résume avec une bien idoine allégorie : « les égouts de l’influence ». Avant de bâtir une stratégie de communication et de céder aux sirènes alléchantes de conseillers et/ou d’auto-certifiés influenceurs, mieux vaut y regarder à deux fois.

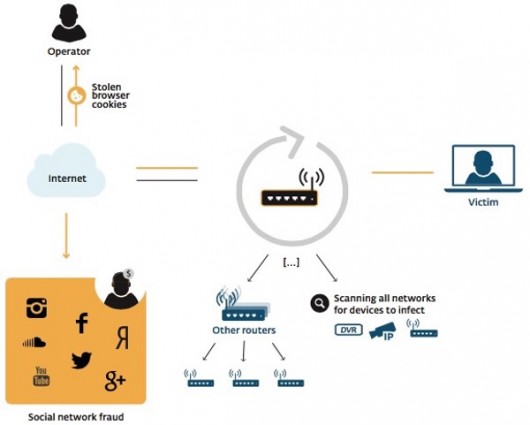

Masarah Paquet-Clouston est chercheuse en criminologie à l’université de Montréal. Le 15 novembre dernier, elle s’est vu décerner le prestigieux prix Mitacs suite à son programme de recherche sur le marché très lucratif des achats d’« amis » et de « j’aime » sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Si les carabistouilles digitales ne datent pas d’aujourd’hui, rares sont les études fouillées et documentées pour tenter de comprendre les mécanismes de cette fraude à l’influence numérique. En partenariat avec la société de cybersécurité GoSecure, la jeune femme de 26 ans a procédé à une originale expérience « in vivo » pendant plusieurs mois : elle a injecté dans une douzaine d’ordinateurs loués à travers le monde un virus, Linux/Moose qui a alors permis à des pirates non identifiés d’en prendre le contrôle total. Avec un double objectif : comprendre comment les pirates parvenaient à booster les nouveaux « amis » et les « likes » d’un compte social et repérer les bénéficiaires de ce trucage pour afficher plus de crédibilité en ligne.

Des résultats époustouflants … et inquiétants

Les résultats mis en exergue par l’équipe de recherche canadienne ont de quoi donner le vertige. Grâce au malware Linux/moose installé au cœur des ordinateurs en réseau, il est alors possible de générer automatiquement une activité identique à celle d’un vrai internaute lorsqu’il consulte des réseaux sociaux et qu’il réagit à des publications de contenus. Dans un premier temps, Masarah Paquet-Clouston s’est focalisé sur le type d’activité du programme malicieux. Ses observations sont sans équivoque (1) : « il s’est créé des comptes, en utilisant un script et en inventant des mots de passe. Une fois ses comptes ouverts, le virus distribuait de nombreux « J’aime » et s’abonnait à des comptes (…) Dans 87 % de ses interventions, il essayait de paraître humain en se promenant dans le réseau social et en consultant des publications. ».

Les résultats mis en exergue par l’équipe de recherche canadienne ont de quoi donner le vertige. Grâce au malware Linux/moose installé au cœur des ordinateurs en réseau, il est alors possible de générer automatiquement une activité identique à celle d’un vrai internaute lorsqu’il consulte des réseaux sociaux et qu’il réagit à des publications de contenus. Dans un premier temps, Masarah Paquet-Clouston s’est focalisé sur le type d’activité du programme malicieux. Ses observations sont sans équivoque (1) : « il s’est créé des comptes, en utilisant un script et en inventant des mots de passe. Une fois ses comptes ouverts, le virus distribuait de nombreux « J’aime » et s’abonnait à des comptes (…) Dans 87 % de ses interventions, il essayait de paraître humain en se promenant dans le réseau social et en consultant des publications. ».

Objectif ultime de ce recrutement fictif de profils et de « likes » : permettre à des individus, des marques ou mêmes des organisations d’acheter des « packages » qui vont alors doper leur compte Twitter, leur page Facebook ou leur compte Instagram. En très peu de temps, ceux-ci passent d’une communauté peau de chagrin qui fait mauvais genre en termes d’influence à des chiffres rutilants qui en jettent plein la vue au premier visiteur quidam. Et la martingale est à la portée de toutes les bourses selon la chercheuse (2) : « Pour 112 $, on peut s’acheter 10 000 abonnés sur Instagram. Pour 19,54 $, vous avez 1000 mentions « J’aime ».

Un bidouillage qui « profite » à tout le monde puisque la jeune femme a aussi calculé qu’avec 30 000 routeurs infectés par le virus, les cyberpirates pouvaient potentiellement gagner 300 000 $ par mois (3) : « Il s’agit d’un marché hautement profitable, qui a toutes les apparences de la légalité, qui s’affiche dans Google et qu’on peut payer avec sa carte de crédit. La fraude, c’est ensuite d’utiliser des appareils infectés pour cette tâche. C’est un schéma astucieux, un cybercrime près de la perfection. ».

Qui, pourquoi et comment ?

Devant la pertinence pointue de son étude, Masarah Paquet-Clouston vient d’ailleurs d’être embauchée par la société GoSecure pour approfondir ses travaux et être en mesure de proposer par la suite des outils de détection puissants et de contre-fraude, histoire d’assainir quelque peu ce monde de l’influence digitale qui a tôt fait de perdre la boule pour pouvoir dégainer des milliers de followers en l’espace de quelques clics. Au cours de ses premières investigations, la chercheuse a aussi découvert que les clients ayant recours à ce type de tricherie à l’influence possédaient des profils extrêmement variés : musiciens, mannequins, blogueurs, acteurs et même des journalistes, des sites de commerce en ligne et des entreprises ! Avec une motivation commune : accéder à la reconnaissance et peser un poids auprès des communautés en affichant des scores laissant supposer que le profil était un influenceur patenté.

Devant la pertinence pointue de son étude, Masarah Paquet-Clouston vient d’ailleurs d’être embauchée par la société GoSecure pour approfondir ses travaux et être en mesure de proposer par la suite des outils de détection puissants et de contre-fraude, histoire d’assainir quelque peu ce monde de l’influence digitale qui a tôt fait de perdre la boule pour pouvoir dégainer des milliers de followers en l’espace de quelques clics. Au cours de ses premières investigations, la chercheuse a aussi découvert que les clients ayant recours à ce type de tricherie à l’influence possédaient des profils extrêmement variés : musiciens, mannequins, blogueurs, acteurs et même des journalistes, des sites de commerce en ligne et des entreprises ! Avec une motivation commune : accéder à la reconnaissance et peser un poids auprès des communautés en affichant des scores laissant supposer que le profil était un influenceur patenté.

Le pire est que ce genre de prestations n’est pas illégal (même si selon certains pays, une poursuite judiciaire pour tromperie peut être déclenchée). Il suffit d’ailleurs de taper sur Google des mots clés comme « achat de likes » ou « achat de fans » pour se voir proposer une flopée d’amis vrais/faux en provenance des quatre coins du monde qui s’empresseront alors de vous conférer une légitimité que vous avez bien du mal à acquérir ou alors pas assez rapidement à votre goût. Seul point délicat qui peut éventuellement se retourner contre l’utilisateur : cette pratique n’est pas compatible avec les conditions d’usage des réseaux sociaux que tout possesseur de profil est censé accepter lorsqu’il établit sa présence. Dans les faits, rarissimes sont les sanctions et les fermetures de comptes pour frelatage de statistiques digitales.

L’influence, cet obscur objet de désir

Autre chercheur à l’expertise incontestable en matière de réputation en ligne et des déviances qui en découlent régulièrement, Nicolas Vanderbiest scrute en permanence les astuces que d’aucuns mettent en place pour s’arroger un statut qui produit son effet même si dans la réalité brute, le vernis est sacrément écaillé. A ses yeux, si tant de gens se livrent à ces contorsions numériques dignes de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, c’est d’abord parce qu’un influenceur en ligne est jugé et évalué à son nombre d’abonnés ! Dans notre société souvent atteinte de mesurite aïgue, plus le compteur tourne, plus vous semblez faire autorité.

Autre chercheur à l’expertise incontestable en matière de réputation en ligne et des déviances qui en découlent régulièrement, Nicolas Vanderbiest scrute en permanence les astuces que d’aucuns mettent en place pour s’arroger un statut qui produit son effet même si dans la réalité brute, le vernis est sacrément écaillé. A ses yeux, si tant de gens se livrent à ces contorsions numériques dignes de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, c’est d’abord parce qu’un influenceur en ligne est jugé et évalué à son nombre d’abonnés ! Dans notre société souvent atteinte de mesurite aïgue, plus le compteur tourne, plus vous semblez faire autorité.

C’est ainsi que d’autres petits malins recourent à une autre technique pour faire enfler leur communauté : le mass following. Particulièrement répandue sur Twitter, cette technique de création d’audience artificielle consiste à s’abonner massivement à des comptes plus ou moins ciblés en espérant qu’une partie d’entre eux s’abonne en retour à leur compte. Une pratique pas si anodine puisqu’on estime que le taux de follow back se situe aux alentours de 20% (4). A titre personnel, je peux en effet confirmer que certain(e) twittos du monde de l’assurance passent leur temps à s’abonner puis désabonner de mon profil Twitter, n’ayant toujours pas obtempéré à leur quête de gloire digitale !

La soif d’influence est partout

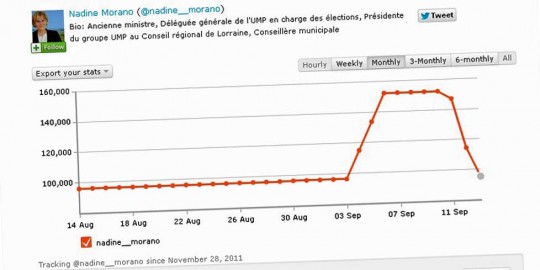

Devenir influenceur digital ne se cantonne pas pour d’aucuns à l’accumulation forcenée d’abonnés. D’autant plus que plus le chiffre grossit intensément, plus la ficelle risque d’être éventée. A l’heure actuelle, on ne compte plus les personnalités qui se sont faites épingler publiquement parce qu’elles avaient eu la main un peu leste sur la piquouze à fans. Dans cet inventaire à la Prévert, on trouve par exemple l’ancienne ministre Nadine Morano, la chanteuse Lady Gaga mais aussi la marque automobile Mercedes ou même un « expert » en réputation du nom de Christophe Ginisty. A force de courbes de progression d’abonnés trop voyantes et peu crédibles, de taux d’engagement pas du tout en rapport avec la masse revendiquée d’abonnés, ces bidouilles finissent par se remarquer. Si vous êtes une personne lambda, vous pouvez espérer passer inaperçu. Si vous êtes en revanche publiquement plus exposé, la probabilité de se faire repérer est grande.

Devenir influenceur digital ne se cantonne pas pour d’aucuns à l’accumulation forcenée d’abonnés. D’autant plus que plus le chiffre grossit intensément, plus la ficelle risque d’être éventée. A l’heure actuelle, on ne compte plus les personnalités qui se sont faites épingler publiquement parce qu’elles avaient eu la main un peu leste sur la piquouze à fans. Dans cet inventaire à la Prévert, on trouve par exemple l’ancienne ministre Nadine Morano, la chanteuse Lady Gaga mais aussi la marque automobile Mercedes ou même un « expert » en réputation du nom de Christophe Ginisty. A force de courbes de progression d’abonnés trop voyantes et peu crédibles, de taux d’engagement pas du tout en rapport avec la masse revendiquée d’abonnés, ces bidouilles finissent par se remarquer. Si vous êtes une personne lambda, vous pouvez espérer passer inaperçu. Si vous êtes en revanche publiquement plus exposé, la probabilité de se faire repérer est grande.

C’est dans cette optique que d’autres astucieux de l’influence digitale ont investi dans d’autres approches qui ne sont certes pas exemptes de risques réputationnels non plus. En 2013, le directeur de la communication d’Accor Australie a été par exemple mis à pied pour avoir posté sur TripAdvisor une centaine de faux commentaires qui dénigraient les concurrents. Il n’en demeure pas moins que la pratique du commentaire artificiel perdure malgré tout. Ceci d’autant plus que le Web social repose dans de très nombreux domaines sur la recommandation des pairs. Dès lors, la tentation d’en rajouter quelques-uns ou de rétribuer une tierce personne pour étoffer ou dézinguer, est toujours vivace.

Le recours au hashtag thématique est pareillement devenu ces dernières années un levier bien utile pour amplifier son écho digital bien plus que ne pourrait le faire naturellement son seul compte Twitter ou Instagram. Dans son blog Reputatio Lab, Nicolas Vanderbiest égrène régulièrement les cas d’individus (mais aussi d’agences ou même de marques) qui s’adonnent aux joies du hashtag détourné à leur profit en capitalisant par exemple sur des hashtags populaires comme #SocialMedia, en créant des faux profils qui vont inclure ce hashtag avant de tous se-retweeter ensuite de manière manuelle ou automatisée depuis des plateformes comme TweetDeck ou Hootsuite. Résultat : un effet de masse qui accroît substantiellement l’impression de volumétrie et donc de l’influence perçue qui en découle. C’est d’ailleurs la technique privilégié d’un troller basé à la Réunion que Nicolas Vanderbiest a longuement étudié. Il avait par exemple créé un hashtag #RIPDimitriPayet relayant la (fausse) mort du footballeur. Ses 240 faux comptes Twitter prennent aussitôt le relais en boucle et parviennent ainsi pendant deux heures (5) à figurer dans les « Trending Topics » de Twitter alors que l’information était totalement erronée.

Du faux et de l’in-faux !

Pour gagner en influence et en relais médiatiques (car c’est fréquemment le but ultime recherché), la créativité de certains est quasi sans limite. Par exemple, on voit régulièrement fleurir sur le Web des sites proposant des fonctionnalités très simples (mais très efficaces à l’œil nu) qui permettent de publier des faux posts Facebook, des faux tweets, etc tout en usurpant l’identité d’une personnalité connue. Récemment, le blogueur Chob spécialisé en tendances digitales a repéré le site Galau.me qui offre ni plus ni moins de faire des faux messages sur Instagram, WhapsApp, Facebook, Twitter, etc. L’exemple peut sembler anecdotique mais imaginez quelques secondes un vrai/faux tweet émanant d’une célèbre société cotée annonçant un plan social énorme. L’impact boursier peut alors être délétère.

Pour gagner en influence et en relais médiatiques (car c’est fréquemment le but ultime recherché), la créativité de certains est quasi sans limite. Par exemple, on voit régulièrement fleurir sur le Web des sites proposant des fonctionnalités très simples (mais très efficaces à l’œil nu) qui permettent de publier des faux posts Facebook, des faux tweets, etc tout en usurpant l’identité d’une personnalité connue. Récemment, le blogueur Chob spécialisé en tendances digitales a repéré le site Galau.me qui offre ni plus ni moins de faire des faux messages sur Instagram, WhapsApp, Facebook, Twitter, etc. L’exemple peut sembler anecdotique mais imaginez quelques secondes un vrai/faux tweet émanant d’une célèbre société cotée annonçant un plan social énorme. L’impact boursier peut alors être délétère.

D’autres adoptent des tactiques plus retorses qui consistent à créer de zéro un vrai/faux écosystème de profils et/ou de blogs qui vont alors investir les réseaux sociaux mais aussi les espaces « tribune » et »opinions » que nombre de sites média intègrent dans leurs pages Web. Ce type d’écran de fumée avait fait quelque peu du bruit en janvier 2015 lors de l’OPA du groupe chinois Fosun sur le Club Med. Journaliste et expert en intelligence économique, Nicolas Arpagian avait levé un sacré lièvre. En cause : plusieurs articles censés être des analyses des forces financières en présence dans l’OPA du Club Med. Parus successivement sur les sites Web des Echos, d’Economie matin, de Challenges et sur un blog de Mediapart, ces textes présentent une première particularité : un soutien avéré et sans faille à l’offensive capitalistique menée par Fosun ainsi que des insinuations à peine voilées sur le manque de sérieux supposé de l’adversaire italien. Pire, ces dits contenus émanent de plumes fictives. Bien que les signataires disposent tous d’une certaine identité numérique censée asseoir la crédibilité du profil de l’auteur avec comptes Twitter et Linkedin à la clé, tout est in fine apocryphe.

Le climax de la supercherie influente

Son nom évoque encore peu de choses pour la majorité des professionnels de la communication. Pourtant, l’astroturfing n’est plus une menace à minorer. Ceci d’autant plus que le Web social ne cesse de gagner en nombre d’utilisateurs (et également en botnets), augmentant de facto les possibilités de viralisation d’informations et de contenus destinés à modifier des perceptions et des comportements auprès du corps social désigné. Journaliste spécialisé du quotidien britannique The Guardian, George Monbiot traque le phénomène depuis 2002 avec un billet où il dénonce, preuves à l’appui, que certaines entreprises créent de faux citoyens militants pour faire pencher l’opinion publique dans le sens de leurs intérêts commerciaux. En 2011, il tire la sonnette d’alarme. Des hackers politiques ont en effet découvert qu’une firme américaine de cybersécurité HB Gary Federal a mis au point des progiciels d’astroturfing ultra-performants dont l’armée US serait le premier commanditaire.

Son nom évoque encore peu de choses pour la majorité des professionnels de la communication. Pourtant, l’astroturfing n’est plus une menace à minorer. Ceci d’autant plus que le Web social ne cesse de gagner en nombre d’utilisateurs (et également en botnets), augmentant de facto les possibilités de viralisation d’informations et de contenus destinés à modifier des perceptions et des comportements auprès du corps social désigné. Journaliste spécialisé du quotidien britannique The Guardian, George Monbiot traque le phénomène depuis 2002 avec un billet où il dénonce, preuves à l’appui, que certaines entreprises créent de faux citoyens militants pour faire pencher l’opinion publique dans le sens de leurs intérêts commerciaux. En 2011, il tire la sonnette d’alarme. Des hackers politiques ont en effet découvert qu’une firme américaine de cybersécurité HB Gary Federal a mis au point des progiciels d’astroturfing ultra-performants dont l’armée US serait le premier commanditaire.

Avec l’astroturfing, on confine là à une utilisation sophistiquée de l’influence à des fins plus ou moins avouables. Ce qui distingue l’astroturfing des autres techniques de triche décrites ci-dessus, est essentiellement la taille du périmètre visé. Il ne s’agit plus forcément de se montrer plus influenceur qu’on ne l’est vraiment ou de rallier à sa cause une communauté particulière. Il s’agit au contraire de susciter des effets de foule numérique très massifs donnant ainsi l’impression qu’un événement est en train de se produire. L’exemple le plus rocambolesque s’est produit en décembre 2012 en Corée du Sud, l’un des pays les plus connectés au monde. Alors qu’allait se disputer l’élection présidentielle entre la présidente conservatrice sortante et son rival progressiste, une incroyable avalanche de 24 millions de tweets s’est abattue sur ce dernier accusé d’être un dirigeant à la solde du voisin et ennemi historique, la Corée du Nord. Dans les semaines qui ont suivi, il s’est avéré que l’opération était pilotée par le chef des services secrets. 600 comptes fictifs et 10 groupes distincts ont été recensés comme ayant été à l’origine d’une des plus grandes manipulations digitales jusqu’à présent.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le mot d’astroturfing est réapparu durant la violente campagne électorale entre Hillary Clinton et Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, les escarmouches étaient virulentes, incessantes, agrégeant ainsi de véritables bandes digitales prêtes à cogner, calomnier ou au contraire défendre leur champion(ne) préféré(e). L’Anti-Defamation League avait par exemple recensé la diffusion de 2,6 millions de tweets à caractère ouvertement antisémite entre Août 2015 et Juillet 2016 (6). Quelques-uns suspectèrent alors une vaste opération d’astroturfing là où en fin de compte, il s’avérera que cette effervescence certes intense était l’apanage de trolls bien humains et ultra-motivés pour bombarder les réseaux sociaux de leur prose nauséabonde.

Tous condamnés à tricher pour influer ?

Devant ce noir panorama (dans lequel il existe d’autres subterfuges bien peu éthiques), on peut légitimement se demander si le combat de l’influence vertueuse n’est pas perdu d’avance devant l’incessant activisme de celles et ceux qui veulent influer à tout prix (ou vendre le juteux kit en ligne du parfait influenceur digital). Sur Twitter, il est ainsi généralement admis qu’environ 20% des comptes actifs sont faux. Sur Facebook, la proportion est sensiblement supérieure (7). Il serait en effet sacrément naïf et hasardeux de nier ou minorer le problème. Particulièrement en matière de communication politique, de communication corporate, de développement durable, voire de marketing. Face à des opposants radicaux très bien organisés (et pas forcément nombreux), le dévoiement de la viralité de la puissance digitale est un fait qu’il convient d’intégrer dans toute stratégie.

Devant ce noir panorama (dans lequel il existe d’autres subterfuges bien peu éthiques), on peut légitimement se demander si le combat de l’influence vertueuse n’est pas perdu d’avance devant l’incessant activisme de celles et ceux qui veulent influer à tout prix (ou vendre le juteux kit en ligne du parfait influenceur digital). Sur Twitter, il est ainsi généralement admis qu’environ 20% des comptes actifs sont faux. Sur Facebook, la proportion est sensiblement supérieure (7). Il serait en effet sacrément naïf et hasardeux de nier ou minorer le problème. Particulièrement en matière de communication politique, de communication corporate, de développement durable, voire de marketing. Face à des opposants radicaux très bien organisés (et pas forcément nombreux), le dévoiement de la viralité de la puissance digitale est un fait qu’il convient d’intégrer dans toute stratégie.

Néanmoins, il ne s’agit pas pour autant de céder à la panique ou à la tentation d’opérer sur le même terrain de jeu que les barbouzes de l’influence digitale. En premier lieu, il faut mettre en place une veille en ligne digne de ce nom qui permettra de dessiner les contours du périmètre d’influence visé et d’identifier les acteurs, y compris les moins recommandables. Ensuite, dans le travail d’approche auprès des influenceurs, il est en revanche urgent que communicants et marketeurs cessent de s’en remettre aux beaux discours enjôleurs de certains consultants ou agences qui vendent de l’influenceur sur catalogue comme on débite des baguettes de pain à l’heure de pointe chez le boulanger. Cela exige certes un effort supplémentaire d’analyser en profondeur pour débusquer les petits malins qui claironnent leur influence sans vraiment en avoir. Ensuite, il faut savoir que 3% des influenceurs (les vrais) génèrent en moyenne 90% des conversations. Conséquence : pas besoin de s’attacher les services d’une armée de trolls excités et de botnets vitaminés si l’on sait entretenir les bonnes relations avec celles et ceux qui incarnent une authentique influence. Une influence néfaste peut s’enrayer à condition de disposer d’alliés objectifs et pertinents. Et d’être soi-même « clean » !

Sources

– (1) – Karim Benessaieh – « Une étudiante montréalaise perce le marché noir des faux «J’aime» » – La Presse.ca – 14 novembre 2016

– (2) – Ibid.

– (3) – Ibid.

– (4) – Bertrand Bathelot – « Définition du mass following » – Définitions Marketing.com – 7 août 2015

– (5) – Nicolas Vanderbiest – « Comment un jeune troll parvient-il à placer des rumeurs et hashtags sulfureux en trending topic ? » – Reputatio Lab – 5 septembre 2016

– (6) – Issie Lapowsky – « The 2016 election exposes the very, very dark side of tech » – Wired.com – 11 juillet 2016

– (7) – Tom Simonite – « Fake Persuaders » – MIT Technology Review – 23 mars 2015

Un commentaire sur “Influence en ligne : Petit florilège (non exhaustif) des dérives et des précautions à intégrer”-

Je pense qu’en ce qui concerne l’influence en terme de publicité pour les entreprises, ce sont les employés qui sont les mieux placés, et ceci est rassurant, ils sont bien mieux placés que les agences pour connaitre les produits, les services, leurs avantages. Pourquoi le numérique changerait-il tant les choses ? ce n’est qu’un nouveau vecteur

Les commentaires sont clos.